بنات أفكار

السويس .. رواية الحرب

نشرت

قبل 4 سنواتفي

إذا كانت السويس هي هبة الجغرافيا، فإن التاريخ حرفتها؛ فقد حفرت بإزميل بسالتها وجسارتها علامات بارزة في تاريخ مصر الخالدة .

بيد أن الرواية تتسمّع هسيس الجغرافيا، و تبتعث روح التاريخ؛ إنها تستحضر في ديمومة حية: الأماكن والأشياء، الأشخاص والأحداث، الواقع والأسطورة، الحلم والحقيقة، انسراحات النماء وسكنات العدم، إرهاصات الصمت ونُذر الضجيج .. هي إبداع شجاعة، تعبر عن الوجود بالإبداع وهو ما يُكمّل هذا الوجود، فليست مجرد حكاية في زمن ما؛ إنها الحياة بقيمها المتجددة والمتنوعة.

تتبدى السويس – مدينة الحرب – في روايتيْ “الرجل والموت” للروائي محمد الراوي، و “الموت يضيء المدينة” للروائي علي المنجي، مكاناً يثير الترقب بصورة كاملة: حالات من الخوف والفزع وابتهالات من الأمل والرجاء، و صبوات من الشجاعة والتضحية. و تقوم العناصر الروائية بصورة جوهرية على هذه الانقلابات، وعلى تلك الانفعالات الصارخة، وتستند إلى هذا التوتر الذي يتجه إلى غاية معينة.

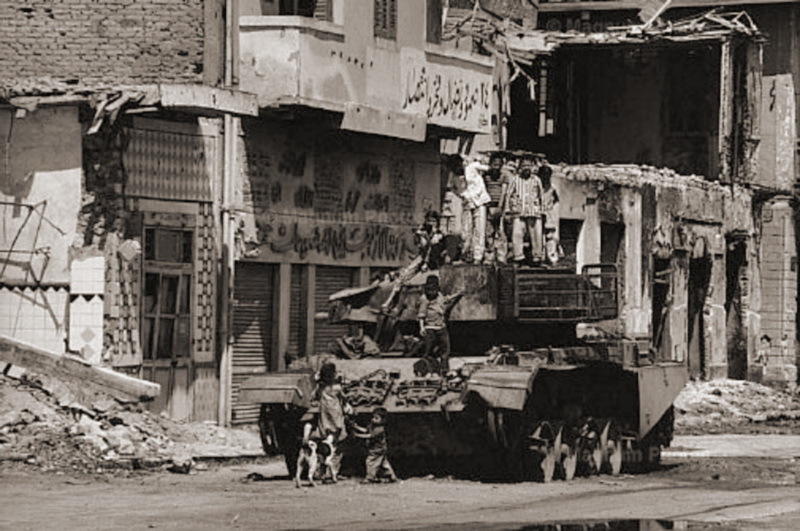

إن مشاهد الروايتين على تنوعاتها واختلافاتها تتجاوز كيان حاضر مرئي، إلى عالم واقع ثقيل: سماء تمطر الموت، أرض تحصد الأرواح، صرخة الدمار والفناء، غريزة البطش وسفك الدماء، بشر يفرّون الى النجاة في جوف المخابئ، وآخرون يعتصمون بالشهادة في انتظار الأعداء، يتساقطون في كبرياء العاشق لقلب المدينة، أو يرسمون علامة النصر في الفصل الأخير .

تنبني عتبة العنوان علي نوع من المراوغة أو المفارقة الفنية، فبينما يتأجج الصراع بين الوجود / العدم، الإرادة / العجز، الحياة / الدمار في رواية “الرجل والموت”، يعيد العنوان “الموت يضيء المدينة” ترتيب المعادلة على نحو مخالف؛ إذ يتحول الموت / الفداء / الشهادة إلي الزيت المقدس الذي يوقد ظلام المدينة بالحياة والإشراق .

يتسم الخطاب الروائي في الروايتين بالاشتغال على “القصة المحكمة البناء” – والتي تستمد مرجعيتها من أحداث تاريخية وهي معارك أبناء السويس لصد هجوم الجيش الإسرائيلي قبل وأثناء وبعد 24 أكتوبر من العام 73 ،- ولذا يتصف السرد أيضا بالإحكام وينبني علي الخطّية، ويظهر الحضور الطاغي للراوي، الذي يوجه دفة السرد، ويصف وينقل خطاب الشخصيات في أغلب المرات التي تتوارى فيها المشاهد أو يغيب العرض بين الشخصيات، وهو إلى جانب ذلك يستأثر بالسرد والمعرفة، إنه يروي من منظوره الخاص لأنه سيد العالم السردي الذي يمتلك كل مفاتيحه وأسراره.

وتتباين علاقة السارد بالفضاء المكاني من خلال: إمّا التصور الكلي للفضاء المكاني حيث يقوم برصد حركة المكان وهي حركة دائرية مسوّرة، حيث يتحكم المكان في حركة السرد فلا خروج بالأحداث عن المكان – المدينة – أو من خلال التصور التفصيلي وفيه يركّز السارد علي المفردات الخاصة برؤية المكان وما تمثّله كل مفردة على حدة، وما يمكن أن تعطيه، يضاف إلي ذلك التصور الخاص بالمجاز السردي وفيه يعتمد السارد علي منظوره الخاص متضافرًا مع منظور المكان، ومنظور الصورة الشعرية التي يمكن رصدها بلاغيًا وتعمل هذه المنظورات مجتمعة علي وضع حيز بصري نفسي يتضافر مع الحيز الذي تصنعه اللغة .(4 )

وكما يسهم المكان في توجيه علاقات الحدث السردي، فإن السارد يعمد إلي حركة توسع في المكان (الشوارع – الطرقات – الميادين)، وفي المقابل هناك حركة عكسية ( تكثف ) داخل المكان الرئيس من خلال وحدات صغيرة (البيت – المستشفى – الخندق- المقهى – قسم الأربعين) .

1 – رواية ” الرجل والموت “:

يعمد السارد إلي الوصف الظاهراتي الذي لا يزودنا بمعرفة وضعية للأشياء فحسب، بل يبين كيف يدرك الإنسان العالم حسياً وكيف يعرفه، في بنية نصية – تمثل إدانة للحرب – تشير إلى مشهد خرابي يولّد إحساساً عارما ً بالانهيار والسقوط والموات، كل شئ يسير إلى موت حقيقي جارف، المكان تحول إلي مقبرة كبيرة :

“ عيون مفتوحة الأشداق، تضحك تصرخ، وجوه منقبضة متقلّصة منتفخة العيون، تبكي تتألم، أذرع ممدودة، أصابع متشنجة، قطع من الحجارة ملوّثة بلون الدم القاني، بقايا أبواب ونوافذ ودواليب وحقائب وشظايا زجاجات وأكواب، أحذية قديمة، صحف قديمة، تواريخ قديمة، كراسات مدرسية ممزقة وثياب بهتت ألوانها ” .

ومع تعرض المدينة للدمار والتخريب ،وهجرة أبنائها قسراً – بعد هزيمة 67- إلى مختلف ربوع مصر ،بات المكان فراغاً مجرداً مما هو إنساني ،وهنا يمارس الراوي لعبة التبديل / الإحلال ،فتظهر الكلاب – السكان الجدد – جماعات زاحفة متحركة في أرجاء المكان، وربما تعكس هذه الحيوانات دلالة رمزية أيضا، إذ إن العلاقة العضوية مع هذا العالم تعتمد على حاسة الشم التي تمثلها الكلاب :

“ تنطلق أصوات الكلاب من الدروب الجانبية، أحيانا تزحف إلى الخارج فأرى رؤوسها بارزة من تقاطعات الشوارع الجانبية من الشارع الرئيسي، تتجمع حول المخابئ القديمة المهجورة، والتجاويف المحفورة في الأنقاض، تختفي بسرعة حينما تشعر بالخطر، تتشمم الهواء ثم تقترب مني، تبحث عن طعامها، وإن كنت أعلم جيدا بأن لها مخابئ سرية تحتفظ فيها ببقايا جثث لم تكتشف بعد . ”

لا يقف السارد عند نموذج تشكيلي واحد حيث نشهد هذا التنوع في رؤية المكان فتنعكس حالة القلق، العزلة، التهديد، الانفصام، الانقسام ، الباطني / الغامض والمادي/ المكشوف، بين السارد والمكان بفعل لعنة الحرب :

“ أمد بصري على طول الشارع الذي أصبح قليل المنازل وقد تعرى من الظلال، فلا أجد أحداً يناديني أو يعبر بي، هياكل البيوت المنهارة تتوالى علي جانبي الشارع، مهجورة، موحشة، بداية الشارع تتفرع من الميدان الكبير الذي لا يبدو من مكاني نهايته، لا استطيع الاقتراب منها، فعند تجاوز الانحناء الاخير ربما تواجهني طلقة رصاص واحدة تلقيني كالجوال في وسط الطريق” .

لم يقدّم الراوي وصفاً لمعارك كبيرة، إنما يصف معركة صغيرة في إشارة إلى جيوب المقاومة التي تنتشر في أرجاء المدينة وهي بين طرفين: الراوي المشارك وصديقاه “زكريا” و”إسماعيل”، ضد أربعة من الجنود الإسرائيليين في دهليز أحد البيوت، ويتميز السارد بدقة الوصف وقوته وتركيزه، ويفيد من تقانة الكاميرا فكل شيء مصور أثناء الحركة، ومن مختلف الزوايا، مع تركيز نوعي على سرعة الحركة، وحالة الخوف والاضطراب وروح الفتك والافتراس التي تعتمل في صدور الشخصيات :

“ في حركة واحدة قمنا من أماكننا وقفزنا عليهم، إن لم نفعل فسوف يفعلون هم، لم أعد أشعر أو أسمع إلاّ هدير الدم في عروقي، اهتزت جدران الدهليز من ثقل الأجساد المندفعة المتضاربة، من اصطدام الأيدي ببعضها البعض ومن ارتطام الحديد باللحم والعظم، اختلطت الأقدام بالأقدام، والأذرع بالأذرع، ولم تعد هناك مسافة لتمتد فيها ماسورة السلاح لتطلق الرصاص، التمعت نصال السكاكين والخناجر والسناكي، تخرج من أماكنها لتغوص ثانية من خلال الملابس في ثنايا اللحم فتصطدم بالعظم، تمتد أكف وتلتف أصابعها حول النصال فتثلمها وتنزعها بدورها مغسولة بالدم” .

كما لم يقدّم السارد وصفاً للمعركة التي أدت إلى تدمير الدبابة الإسرائيلية، بيد أنه يشكّل لوحة مشهدية للدبابة المحترقة والجندي المقتول – في إشارة إلى تخليد ذكرى النصر الذي حقّقه أبناء السويس، وتكريس عار الهزيمة والانكسار الذي لحق بالإسرائيليين، ويمزج الوصف بين البصري والشمي (تصاعدت رائحة لحم محترق ممتزجة برائحة الملابس المحترقة) والحارة الحسية (الدم الدافئ تسرب من أسفل الدبابة):

” اختلطت رائحة الحديد المحترق برائحة كاوتش الدبابة المنفصل عن الجنزير المطروح على الأرض مع أجزاء أخرى من قطع الحديد المنصهر وقطع خشبية وحجارة وتراب، في وسط الشارع تجمعت بركة داكنة من زيت الدبابة والدم الدافئ تسرب من أسفل الدبابة، بركة داكنة لزجة، تصاعدت رائحة لحم محترق ممتزجة برائحة الملابس المحترقة، تدلى جسده من فتحة البرج يرتدي سترة داكنة ذات أزرار نحاسية، تصاعد من وراء الظهر المنحني دخان ذو رائحة ثقيلة، وسقطت الخوذة من فوق الرأس على الأرض بجوار طبنجة سوداء “

2 – رواية ” الموت يضيء المدينة ” :

تمثل المدينة – السويس – القيمة العليا في حياة شخصيات الرواية، سواء منهم من استشهد على أرضها أو أصيب في معاركها، أو استبسل في الدفاع عنها وتحقيق النصر لها .

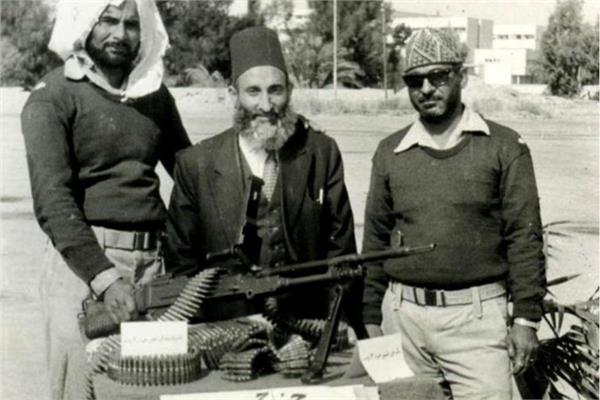

يصف السارد شخصية مصطفى قائد منظمة سيناء العربية وأحد أبرز شهدائها “مصطفى مهووس بالمدينة .. يعشقها .. تغنّي بالموت فوق ترابها، علّم كل تلاميذه من الفدائيين أن يموتوا وهم يقبّلون ترابها سعداء، كانت نزهة مصطفى الليلية دائما فوق صفحة القناة، منظمة سيناء هي عنوان أيامه، المقاومة وقتال العدو كانا قانون حياته ” .

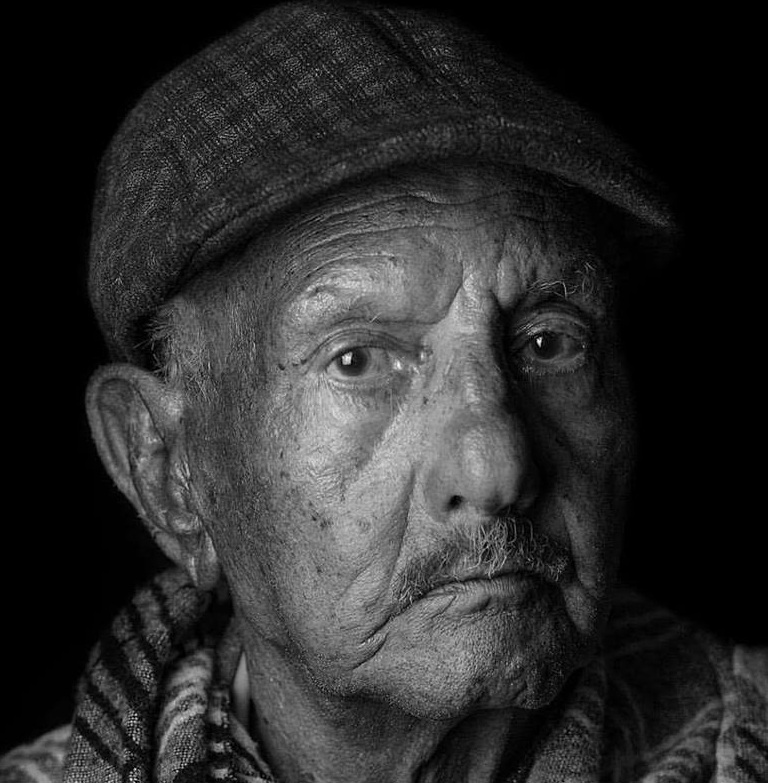

كما يجسّد السارد مدى العشق الطاغي للمدينة من خلال أحد أبنائها “المعلم خليفة الجزار” الذي فقد إحدى ساقيه ورغم ذلك رفض مغادرتها ” أيام حرب التراشق طارت قدم خليفة اليمين، ولم يغادر تلك المدينة اللعينة، مدينة النار والدمار، يعشقها، لم يعرف أن هناك حياة في غير تلك المدينة .. يقول روحي تخرج أهون عليّ من أن أخرج، قُطعت قدمه ورقد بالمستشفي الأميري ، … وعندما قرروا نقله لاستكمال العلاج رفض، هددهم إن أخرجوه من المدينة قتل نفسه ” .

ومع تنوع شخصيات الرواية وتباين في مستواها الاجتماعي، عباس السوداني (صاحب كشك بيع الجرائد)، خليل القهوجي ،عبد الكريم البقال، رجب الكبابجي، المعلم خليفة الجزار ، المعلم شعبان (صاحب مطعم)، سعد (ماسح الأحذية)، أحمد أفندي (موظف بالتوكيلات)، القبطان خميس، الكابتن غزالي، الشيخ سلامة، حسن (بطل الرواية)، إلاّ أننا نجدهم علي مستوى واحد من الحماسة والوطنية تجاه قضية المقاومة والدفاع عن المدينة، وبدلاً من أن تخلق كل شخصية واقعها هي فإن المجموع العام هو الذي يخلق نفسه كنسيج حي تلقّح فيه كل خلية جارتها وتشكّلها، إن كلاً من هذه الشخصيات يصنع الأخرى دون توقف ويجمع بينهم الفضاء الخارجي للمكان وهم يتصلون بذات السارد لأنه المصدر الوحيد لعملية الإخبار عنهم .

وبرغم أن الأحداث مرتبطة بالحرب (التهجير ، حرب الاستنزاف ، وأخيرا معركة 24 أكتوبر ) إلاّ أن السارد يعمد الى عملية تناسل ضمن متوالية حكائية سردية (حكاية داخل حكاية)، فيقدم قصة الحب بين حسن وبوليين اليونانية الأصل والسويسية لحمًا ودمًا، عباس السوداني وأمينة، المعلم خليفة والممرضة عزيزة، سعد وفهيمة ( التي يختلف الناس على حقيقة وجودها )، الحب من طرف واحد ( إبراهيم / أمينة ).

ونلمح في فقرات عديدة التصور الخاص بالمجاز السردي وفيه يعمد الراوي الي وضع حيز بصري نفسي يتضافر مع الحيز الذي تصنعه اللغة في وصف الشخصيات، والذي يمثل إدانة عميقة للحرب والعدوان علي المدينة ” تلك الوجوه المندهشة كساها الموت، أجساد ممزقة، منكفئة، بقع من الدماء المتجلطة، عويل أطفال، هلع الرجال، صريخ النساء، الموت يمطرهم قنابل تحصد تجمعاتهم بغير رحمة ” .

وفي الوقت الذي اتصفت به شخصيات الرواية بالصلابة والشجاعة وقوة البأس والاستماتة في الدفاع عن المدينة، يتبدى وصف السارد للفضاء المكاني على نحو يشي بالتهدم والخراب وانسحاب الحياة من شرايين المكان ” البيوت، حطامها، بقاياها المتناثرة على جانبي الطريق، تلتوي بالتوائه، تعتدل باعتداله، خرائب ،انقاض ،أطلال ،الغبار يملأ الشوارع والاسفلت المهترئ، حفر وشظايا الحديد، أخشاب محترقة بلونها المغبر القاتم، أحجار كبيرة وصغيرة، ثمة تراب ورماد يغطي كل شئ، لا صوت غير رفيف الهواء، حفيف أوراق بالية تدحرجها رياح خفيفة، تبشير عميق بهجرة الحياة، عدمها، قلة البشر اتساع المكان على سكانه “

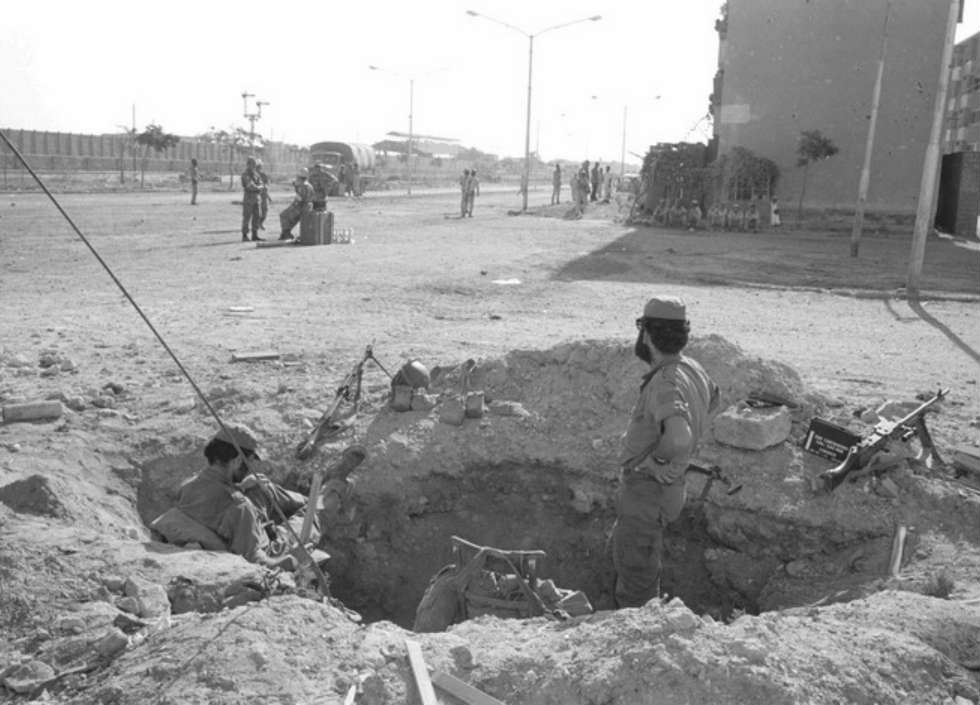

الخندق :

يرتبط الخندق مكانياً بأحداث الحرب، وهو يتكثف دلالياً بتناقضات عديدة: إحساس خاص جداً بالزمن ،حاد ومنتبه إلى حد اللازمن – إشاعة الأمل أو الرغبة في الموت، وهو يمثل في الرواية حجرة العمليات الخاصة برجال المقاومة، كما يعد مجلسًا للنقاش والتباحث في أمور المدينة ويقدّم السارد وصفًا ماديًا للخندق والشخصيات القابعة فيه :

” في منتصف الخندق طاولة طويلة يغطيها مفرش أخضر، حولها عدد من المقاعد، و توجد أيضا طاولة أخرى عارية، دهان سطحها يلمع يشق عتمة المكان، النار تحت قدور المعلم شعبان متوهجة صامتة، ينعكس لهيبها فوق لمعة الطاولة العارية، يجلس وراء الطاولة الصغيرة رجل بملابسة العسكرية، وجهه صارم، وفي فوديه مشيب، جسده ينضح بالقوة، حوله رجال كثيرون، الكابتن يقف بجوار الرجل الكبير الذي يبدوا أنه قائد المجلس ” .

وهو يشهد الخلاف بين القادة العسكريين ورجال المقاومة الشعبية من أبناء المدينة حول طريقة الدفاع عن المدينة ضد القوات الإسرائيلية القادمة، ويصف السارد هذا الحوار بين العسكري الكبير والكابتن غزالي قائد المقاومة :

يرتفع صوت الكابتن :

- البلد بلدنا، أكل عيشنا وولادنا، أملنا، لا مستقبل لنا غيرها، لا حياة ولا طعم للفرحة، نحن أول المدافعين، نحن الجدار الذي يحميها ..

ينظر العسكري الكبير إلى الكابتن تنفرج شفتاه عن أسنانه البيضاء :

- ياكابتن .. البلد بلدنا كلنا .. مصر كلها هنا .. انتم مقاومة معداتكم خفيفة ، عددكم محدود ، بالنسبة للعدو اللي بيهدد بدباباته ومجنزراته ..و.. (39)

لم يعط الكابتن أي فرصة للرجل حتي يواصل كلامه ، اندفع يعترض وكأنه المسئول الأول والأخير ، يقول بصوت غاضب حازم ويشير بكفه ناحية الجالسين حول الطاولة المستطيلة :

- قدام سيادتك عشرة رجال من قادة المقاومة ، كلهم بدون استثناء عبروا في حرب الاستنزاف وحتى قبل بدء العمليات، وبعد وقف إطلاق النار ، كلهم قتلوا وأسروا من العدو ، اندفعوا يقاتلون ويهزمون لحظة يئست مصر فيها، دفنوا إخوانا لهم سقطوا جنبهم في القتال الضاري، استشهد من استشهد وجُرح من جُرح، كلهم حملوا السلاح ساعة سقط السلاح من الجميع . (40)

معركة النصر :

شهد هذا الفضاء المكاني (ميدان الجامع – الإسعاف – محيط قسم الأربعين – أمام سينما رويال) على امتداده المعارك الطاحنة التي حدثت، والشهداء الذين تساقطوا، والنصر العظيم الذي تحقق، تأخذ الشخصيات مواقعها أو تتحرك في ثنائيات، إبراهيم وأحمد، عثمان وعاصم، المعلم شعبان ورجب الكبابجي، القبطان وحسن، يصف الراوي الحركة المحمومة للشخصيات بين الترقب والحذر حينًا والإقدام والاندفاع حينا أخر ، ثمة مسح بصري للمكان، يقدم الراوي وصفا دقيقا لعمليات تدمير الدبابات والمجنزات واقتحام قسم الأربعين الذي احتمى به الجنود الإسرائيليون. فمن خلال كاميرا سينمائية يصف الراوي معركة إبراهيم مع الدبابة “يركض إبراهيم وراء الدبابة .. يتخطاها .. يندفع بأقصى سرعته، ينثني بجسده، تتقلص عضلاته، يحاول أن يتفادى محاذرا طلقات الرصاص المتناثرة حوله، يحتمي بسور السكة الحديد، تصطدم طلقة رصاص بالجدار جواره، تنفرط شظايا، أصابت شظية صدغه، أخرى استقرت في ظهر كفه اليمنى، تسيل دماؤه، لم يلتفت أو يبال بذلك، ارتكز علي ركبة واحدة فوق الأرض، مرفق يده اليمني المصابة يحاذي فخذه المنثنية، يثبت المدفع فوق كتفه اليمين بكفه اليسار، يركز عينه مخترقا عدسة المدفع، يغمض عينه الأخري اليسرى، الدبابة مندفعة داخل العدسة، ركز ، تعلم ، ومارس من قبل، أسفل منتصف الهدف، عمل حساب سرعة الريح، سرعة الدبابة، اضغط الزناد …. انطلق الصاروخ، لحظة خاطفة، وميض ،انفجرت الدبابة ،تخلخل الهواء حولها، تدور على محور مكانها، يرتخي مدفعها إلى ناحية الأرض توقف قذائفها، ارتفعت الاصوات من خلف كل ساتر : الله اكبر .. الله أكبر ” (52)

3 – المدينة خارج المدينة :

تصف رواية ” صباح في المخيم ” للروائية سناء فرج، عمليات التهجير القسري لأهالي السويس عقب حرب 67 ، وتعرض المدينة للقصف والدمار الشامل، وسقوط أعداد هائلة من المدنيين بين جريح وقتيل، كما تعكس هذا الانشطار النفسي الفردي / الجماعي نتيجة هذا النزوح الجبري لأبناء السويس من رحم المدينة؛ فهم يعيشون مدينتهم ؛ مدينة الطفولة والأحلام والذكريات في المنفى، ويتحسّرون عليها في الحاضر، ويتوقون إليها في المستقبل ، إنها السويس مدينة الحضور والغياب .

يتشّيد البناء الروائي علي السرد التقليدي وتيار الوعي الذي يعتمد علي المنولوج الداخلي في عرض المحتوى الداخلي أو النفسي للشخصية، والعمليات النفسية التي تتم لديها دون الإفصاح عن ذلك على نحو كلي أو جزئي في اللحظة التي توجد فيها هذه العمليات في مستويات الوعي المختلفة قبل أن تتشكل للتعبير عنها بالكلام، كما ظهر تكنيك ” الفلاش باك ” و” المونتاج ” والعرض السريع والبطيء والقطع المفاجئ، وتتبدى الحيل الفنية للروائية في تبديل الضمائر فتارة تستخدم ضمير الغائب، وأخرى ضمير المتكلم في عمليات السرد وهي ثنائية توازي ثنائية المكان( المخيم / المدينة ) كما تجسّد ثنائية الحضور/ الغياب .

تدخل الشخصية / السارد دائرة الذاكرة المستعادة، فتجسد مشهد الرحيل ومغادرة المدينة، عبر حركة، سريعة، مشحونة بالتوتر والغضب المكتوم، وتتبدى حالة الزحام الشديد، حيث تتحول الشخصيات (النساء ، الأطفال) إلى أمتعة وحقائب يقذف بها من نوافذ القطار، وتكشف الشخصية عن حالة اليأس والقنوط (أغلقت نوافذ المدينة وفتحت نوافذ القطار) مقترنة بحالة الضجر والضيق والذهول التي تنتاب الجميع :

“ تحاول صباح أن تتذكر، القطارات تطوي على غير قضبان؛ لكنها تتذكر هذا القطار، تتذكر كل من دخله من الأبواب والنوافذ، حملها أبوها وألقى بها من النافذة إلى داخله، دفع أمها من النافذة شأن نساء المدينة اللاتي قذف بهن من النوافذ مع الأطفال واللفائف، أغلقت نوافذ المدينة وفتحت نوافذ القطار وامتلأت، تزاحمت عليها الرؤوس واختلطت الأذرع بالسيقان والعيون زائغة ” .

يتتبع السارد قافلة المهجّرين، ويقدم وصفًا ماديًا للمكان البديل وهي مدينة هشة (مخيمات) بلا حماية أو ستر، أو خصوصية، كما أنها تمثل اغترابًا لكينوناتهم الإنسانية (تتوالد الأشياء والأحاسيس واللغة الجديدة) :

“ انغرست الأرقام في مساحات عديدة لتصبح أوتادا تشد إلى الأرض خيمًا نُصّبت وتشكّلت من الداخل؛ لتسكن في كل خيمة أسرة أو مجموعة من الناس، الخيام منصوبة ومتراصة في تشكيلات خاصة، تحول المكان إلى مدينة جديدة لكنها مدينة من الخيام، مفتوحة الأبواب، وسرعان ما تعودوا على الحياة الجديدة بمسمياتها الجديدة الغريبة، ومع دوران عقارب الساعة تتوالد الأشياء والأحاسيس واللغة الجديدة التي نمت في الحواس. “

بيد أن المغتربين يتشبثون بماضيهم وذكرياتهم، هم يعيشون مدينتهم في المخيم: الأماكن، الأطعمة، الأغاني، إن هوية المكان هي هويتهم وحياة المدينة هي حيواتهم، وإن كان الحزن والأسى يشملهم جميعا :

“ تحاول صباح أن تسمع الأصوات المختلطة عند المداخل، ثرثرة الذكريات البعيدة تفيض بها ألسنة الرجال يتبادلون الأحاديث عن البحر والسفن والمراكب الشراعية والأسماك، يتذكرون أنواع الأسماك، وألوان العلب المحفوظة التي كانوا يجلبونها من السفن عند الميناء .. أنواع السجائر التي دخنوها، ويتبادلونها فيما بينهم، لم تعد كل هذه الاشياء في حقائبهم التي رحلوا بها، كانت تسمع بعض الأصوات كالأغنيات فترهف سمعها،كلمات قوية تخرج من حناجرهم،أصوات يشوبها الحزن، وكانت تسمع فيها املا جائرا لكنه يخبط كأجنحة الحمام الذي يرددون اسمه في أغانيهم “

وكما أنهم لا ينعمون بالسلام الداخلي ، فهم مهددون من كل جانب، ويرصد الراوي حدثا واقعيا / رمزيا يشي باستعادة حالة العدوان / الحرب، إذ تهاجم في هدأة الليل مجموعة من الكلاب حظائرالطيور، ويصف الراوي حالة الافتراس (العض والنهش في الرقاب والبطون)، وأشلاء الضحايا (جثث الدجاج الممزقة والريش وبقع الدم) ويعيد المشهد – في ذاكرتهم الحية – أحوالهم وأحوال ذويهم من ضحايا الحرب في المدينة :

“ دارت معركة رهيبة أيقظت بعض أهل المخيم، لمعت الأنياب الحادة واستمر العض والنهش في الرقاب والبطون، يتقهقهر بعضها ويهجم البعض الآخر، تتمرغ الكلاب في التراب وهي تتلوى وتنقلب، تفر بعضها بين الممرات الضيقة، تبحث عن مهرب، تجتاز بوابة المخيم الأمامية تتلاحق الكلاب الغازية في اتجاه البوابة الخلفية وتخلو ساحة المعركة من الكلاب الإ من بعض جثث الدجاج الممزقة والريش وبقع الدم” .

تتراكم مأساة شخصية البطلة ( صباح ) بين استشهاد الأب – الذي بقي في المدينة وأجبر زوجتة وابنته على الرحيل – نتيجة قصف المدينة بالطائرات واختفاء الأم في القبور بعد دفنها للزوج ، وتعرضها – صباح – لحادث اغتصاب في رحلة العودة بعد مراسم الدفن ..

تصف الشخصية / السارد جثة الأب المحترقة عبر منولوج نفسي بائس مأزوم، وتتشكل صور سردية سريالية تكشف عن أزمة الوجود الانساني وبطش وقسوة الحرب، وتدخل الشخصية علي خط الإحاطة بالفضاء الاستفهامي: هل ينتسب البشر إلى الحرب أم الى الحياة :

“ كان وجهه أثرًا من أنف وتجويفًا بغير عين، وشعرًا محترقًا حتى جلد الرأس … أهذا وجه أبي، أم وجه الحرب ؟ وجه الحرب بغير عينين، بغير شفتين، بغير شعر، وجه الحرب لا لون له، هل تستطيعين يا أمي ان تقولي لي : ماذا تعرفين عن وجه الحرب ؟ أخبري ابنتك صباح، هل يحمل الإنسان وجهين ؟ وجهه

الإنساني ووجها آخر للحرب ملتصقا بعظام جمجمته .”

وإذا كانت الحرب هي تهديد صارخ للوجود الإنساني المادي والمعنوي؛ فإن الخوف هو نتاجها الخطير وطامتها الكبرى، يتسرب إلى الكيان الإنساني، يستوطن جوارحه وحواسه، أينما حلّ و أينما كان .

تنغمر الشخصية في وضع سردي مأساوي ، يتشكل الخوف في صور عديدة : شبحًا يطارها ، كسوة ترتديها ، حذاءً تنتعله ، بشراً بربريًا هو ذاته الذي اغتصبها ،ويعمل الضغط الفعلي الكبير بتشكيله الدرامي ( أمسك، تحاول، تغمض، تشعر ، تهتز، تسمع ، يعلو، يرجف، تختبئ، تحمي ،يضيق، يركض، تجري، دفع، تصرخ، تقاوم ، تتوارى، يلوثها) ،على تشكيل مجموعة من اللقطات، تكشف عن حالة الشخصية ومصيرها برهافة عالية عبر الزمن المستدعى من الذاكرة والحاضر المنكوب :

“ صوتها أمسك به الخوف،تحاول أن تغمض عينيها كي تنام دون جدوى، لا تشعر بالمكان، وحيدة في خيمتها تهتز بها بين السماء والأرض، تسمع هذا الدبيب المتواصل، يعلو فوقها، تحتها، يرجف داخلها، منسية مغتربة، لوغفل عنها الألم وسكت الخوف، هل تستطيع أن تنهض وتخرج من الخيمة وتختبئ، أو تجد وسيلة تحمي بها نفسها، أو تجد مهربًا من هذا الألم، أصبح الخوف ثوبًا ترتديه، حذاء يضم قدميها، يضيق علي أصابعها، كان يركض معها في المدينة، تركها تجري وتجري، وظهر في صورة أخرى، دفع بها إلي الخندق وراح يحفر فيها وهي تقاوم، تضرب الظلام، ميز كل شئ فيها، تركها تصرخ وخرج منها وهي تتواري من نفسها وبقعة دم تلوثها .”

بيد أن الشخصية تقرر في لحظة شوق غامر،واحتياج نفسي بالغ،و تلبية لنداء أصيل في أعماقها؛ مغادرة المخيم، وتستقل سيارة مراسل حربي،حيث تصل المدينة في لحظة العبور المنتظرة، والقوات المصرية تستعد لحرب التحرير،ومعركة الكرامة، والنصر العظيم :

“ توقفت السيارة .. رأت صباح علي الجانب الآخر دبابات تطل من فتحاتها رؤوس الجنود، رأت عربات تحمل أعدادًا هائلة من الجنود ، ومدافع تجرها عربات ، وعربات مصفحة مغطاة ، كانت أفواه المدافع مشرّعة في الأفق والمطر ينهمر ، وعينا صباح مشدودتان إلى هذا المشهد ، بينما ظهر المراسل الحربي وهو يعبر الجانب الآخر ويصعد إلى السيارة ويتقدم بها ناحية المدينة ”

_______________________________________

الهوامش :

1 – الرواية في زمن الغضب : ممدوح القديري

2 – الرواية الفرنسية الجديدة : نهاد التكرلي

3 – أساليب السرد الروائي العربي : سعيد يقطين

4 – السرد والحكاية : محمد زيدان

5 – روبرت همفري ، تيار الوعي في الرواية الحديثة ، ترجمة د. محمود الربيعي

6 – رواية الرجل والموت : محمد الراوي

7- رواية الموت يضئ المدينة : علي المنجي

8 – رواية صباح في المخيم : سناء فرج

تصفح أيضا

بنات أفكار

إصدارات: “قصائد الشاعر الرائد صالح سويسي”… لعبد الرحمن الكبلوطي

نشرت

قبل سنة واحدةفي

20 يناير 2025

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد القادر المقري:

القيروان تدهشك بأسرارها كما تفعل العرائس الروسية التي كلما كشفت عن وجه واحدة نجمت لك أخرى في نفس الجمال وأكثر… ففي كل المضارب لها خيمة، وفي كل العصور لها شاعر، وفي كل الأغراض معلّقة… وفيما فيروز تصدح بحُصرية “ياليل الصب”، ويجيبها عبد الوهاب بمعارضة من الشوقيات، يقتفي الرواة والناشرون أثر ابن رشيق شاعرا وناقدا، وابن شرف شاعرا وموسوعيا، وتكرّ سبحة الأسماء حتى زمننا الحديث من الشاذلي عطا الله إلى محمد الفائز إلى جعفر ماجد إلى ما سمي في الثمانينات بـ “مدرسة القيروان” المتصوفة (الوهايبي، القهواجي، الغزي…) إلى هذا الشاعر المتفرّد حقا في وقتنا المتخم بالمتشابهات: عبد الرحمن الكبلوطي…

الكبلوطي اقتلع مكانه في ستار الكعبة القيروانية على ازدحامها بالحُجّاج والمنشدين، سالكا إلى ذلك دربا قلّ أن سلكه غيره… فهو شاعر له نبرة خصوصية تعرفها من دون أن تتعب في اسم صاحبها، وقد نعود يوما إلى ذلك… ولكنك وأنت منشغل بأشعاره الرامية أغصانها على الخمسين سنة الأخيرة (ولا أكبّره) يفاجئك بين فينة وأخرى بمصنّف غير شعري وإن كان على وشيجة بالشعر… إنه التوثيق والتحقيق لشعراء آخرين قد تكون أغفلتهم الذاكرات، أو تغافلت عن زوايا من عطائهم، فيما أضاءت بقوة أركانا أخرى لنفس الأعلام…

سبق للكبلوطي أن أثرى المدوّنة البحثية بمؤلفات عن امرئ القيس والشعر الفرنسي وأنطولوجيا عن شعراء القيروان عامة، ثم بتحقيق دواوين لمحمد الفائز القيرواني والشاذلي عطا الله… وهاهو أخيرا يصدر عن دار الأمينة للنشر والتوزيع، كتابه الجديد “قصائد الشاعر الرائد صالح سويسي القيرواني”… وهو أيضا ثمرة جمع وتحقيق وتبويب مضنية، ولكن حصيلتها إنصاف لا ريب فيه لشاعر ومصلح يجهله كثيرون، ويظلم مكانته كثيرون أيضا…

يقع الكتاب في 259 صفحة (بما فيها الفهارس والحواشي) من القطع المتوسط وطباعة جيدة الحرف والورق، ويتحلى غلافه الأول بصورة المحتفى به ، فيما يقدم غلافه الأخير نبذة عن المحقق وسوابقه شعرا ونثرا ودراسة ومسرحا… ولكن الأهمّ من هذا حرص محقق القصائد على مقروئيتها شكلا وموضوعا…

فبعد مقدمة تترجم للشاعر وحياته ومؤلفاته… وتفسر وجاهة اختياره وتحدد تموضعه في الحركة الأدبية والسياسية والإعلامية مطلع القرن العشرين… ينحو المحقق إلى إعطاء فكرة عن تنوّع القصائد وفتح شهية القارئ لتناولها قصيدة قصيدة حين يأتي دورها… كما يبيّن طريقة اشتغاله على مادة شعرية متناثرة بين الصحف القديمة ومصنفات دارسين سابقين ونسخة أولى من “ديوان” لقصائد الرجل كانت مشوّشة حافلة بالنقائص … دون أن ينسى سواء عند عرض هذه القصائد أو انتقاء أبيات منها في المقدمة، أن يشير كعادته إلى البحر العروضي الذي اتزنت به، عائدا دون قصد إلى هويته التعليمية الصارمة، وغامزا ـ داريا أو دون أن يدري ـ من قناة بعض شعراء الزمن الأخير المختلة أوزانهم كما تختلّ لغتهم وقرائحهم…

بعد جمع المتن الشعري وتصحيح أخطائه، عمد المحقق إلى تبويب هذه القصائد حسب أغراضها، ووضع لكل باب عنوانا مسجوعا كأنه لكتاب من عصر خال، وهو أقرب لشخصية الكبلوطي ظرفا وبلاغة… وإليكها:

ـ حب القيروان الأبية… وأجواؤها الروحانية

ـ خدمة الأوطان بالعلم والإيمان

ـ مجتمع الخطوب ومستودع العيوب

ـ خواطر وتأملات من تجارب الحياة

ـ حسن التوجيه في رحلات الترفيه

ـ أثر الثقافة ودور الصحافة

ـ فكاهات ومداعبات في المجالس والمراسلات

ـ المدح والتهاني مع أخلص الأماني

ـ قذائف الأهاجي، من مِنها الناحي؟

ـ رثاء الأصدقاء ومناقب العظماء

إلخ

وبين معابر هذه القصائد وأبواب عرضها، تجد نفسك مجايلا للشاعر مجالسا له، معاشرا للناس والخطوب ممن ومما عاشر وعاش… فقد عمّر صالح السويسي بين سنتي 1871 و1941، سبعين حولا لم يسأمها كما فعل زهير بثمانينه، واخترق في زمنه أحداثا امتزج بها أو سمع عنها أو رمت بظلالها على بلده ووجدانه ولو بعد أمد… ففي سنة ولادته انهزمت فرنسا أمام بيسمارك، وما عتمت بعد عشر سنوات أن استعادت سطوتها ولكن جنوبا، حيث احتلت القطر التونسي الذي ظل عصيّا عليها طيلة نصف قرن من استقرارها بالجزائر قبل ذلك… كما تخللت الفترة حربان عالميتان، ومؤتمر صلح وثورة مصرية أدت إلى تحرر نسبي… في الأثناء أيضا نشأت ثم تفجّرت حركة وطنية ونقابية وثقافية تونسية محتدمة… ورافق ذلك انفتاح نوافذ وروافد، ومحاولات نهضة وإصلاح، ومدارس فكر وأدب وفنون… وظهرت أسماء محمد عبده والشابي وقاسم امين والطاهر الحداد وطه حسين وحافظ وشوقي … وهبت رياح أدب المهجر وأبوللو وتحت السور والرشيدية وزخم الصحافة والمسرح لما بين الحربين…

ولد السويسي كما ذكرنا سنة 1871 في مدينة القيروان، منارة شمال إفريقيا وحاضرة بني الأغلب، وأرض “حصباؤها درّ ومسكٌ ترابها” وأضاف قائلا فيها:

بلاد لها عزّي وغاية مطلبي

ونفسي لها تصبو على منتهى البعد (46)

أو:

يا جنة الخلد بل يا قيروان ومن

حبي لها فاق عن وصف وتبيين (62)

وجال في ثناياها معيدا تذكارات مجد ومتنهدا على عهود ذهبية ابتعدت، فكان هذا التصوير الأندلسي الروح، للفسقية القيروانية:

وعشية راقت ببركة أغلب

حيث المياه جرت بأحسن منظر (48)

هذا عن المكان… أما الزمان فهو فترة ظلام وجهل وفقر وتخلف، زاد عليها الاحتلال الأجنبي سوءا على سوء… فإذا بالسيد يُستعبد، وبالعزيز يُذل:

فالله قد جر الشقاء لذا البلد

ولكم سلاه المجد والعيش الرغد (92)

ما أبعدنا عن رغيد عيش غابر، أما في تلك الأيام فقد:

تغيّرت البلاد ومَن عليها

ودون رجوعها خرط القتاد

تلبّد في أفاق الفكر جهل

فأوجب كل شرّ في العباد (72)

ويفصّل شاعرنا مظاهر البؤس التي رانت على البلاد والتي منها أيضا بغي المترفين وتفاقم الظلم المؤذن بخراب العمران، على حد تعبير ابن خلدون:

يجور الظالمون وبعد حين

ويا ويل الذي في الكون جارا (74)

ينذرهم ويعيد عليهم ما قيل في فراعين الماضي:

قل للألى بغرور الملك قد فتنوا:

آثار من غبروا درس إلى الجيل (54)

وقت فسدت فيه الرعية بعد الراعي:

سرت المطامع في الورى

فجميع اهل الارض أشعب (103)

شعب فيه فاسدون وطمّاعون، ولكن فيه كادحون شرفاء، فإذا به يهتمّ بوضعهم على غرار ما فعله معاصراه الحامي والحداد، فهاهو مع عمال مات منهم من مات في حريق بمصنع:

وقد كان قبل الصبح يذهب باكرا

ليكسب أجرا قدر ما يحمل الظهر…

مضى عنهمُ صبحا وعاد إليهمِ

حريقا، فكيف اليوم يُمتلك الصبر (93)

ولكنه يلتفت إلى النخبة فيجد تذبذبا عكس الرواية الرسمية التي سادت بعد عقود:

فالشعب ينظر حائرا

لم يدر للزعماء مذهب (103)

تماما كما خاب ظنه في رجال الدين:

خطباء هذا العصر خطب في الورى

ووجودهم ضرب من النكبات

لا لوم إن تبدو المساجد فرّغا

والعذر بان لتارك الصلوات (90)

فإذا به يهبّ في أبناء البلاد خطيبا بدوره:

يا أهل تونس قومي استدركوا رمقا

من عزكم قد أراه اليوم منقلبا

هيا ادفعوا عنكمُ دهماء مظلمة

سحابها أرعدت ما أرسلت صببا (69)

الواقع نفسه كان يمر به ما جاورنا من ديار بني يعرب، وكذا الدعوة إلى نهوض بدأت بوادره هنا وهناك:

ما آن أن تنهضي يا أمة العرب؟ (70)

وفعلا فقد أطلّت بشائر إصلاح وتيار تنوير حمل رايته مصلحون كبار منهم الشيخ المصري محمد عبده، وقد عبر السويسي عن عرفانه لهذا العلَم العالم، وقال محزونا حين بلغه خبر وفاته:

والعلم منذعر لموت إمامه

وتصدعت مصر البلاد وهنده (194)

ويبدو أن دعوات شاعرنا للإصلاح قد ألّبت عليه أكثر من مؤلّب:

فكم خائن تحت الخفا يتستّر

وفي صحف الأعداء دوما يحرر (76)

يحررون في صحافة العدوّ، وأيضا في تقارير وشاية إلى سلطة المستعمر، وما لبث ذلك أن رمى به سنة 1897 في دياجير العقوبة والمنفى إلى الجنوب التونسي:

فكم فوّقوا نحوي سهاما من الأذى

وصاغوا من الأقوال كل مفنّد

رموني إلى الأعدا بكل سعاية

وصرت عن الخلان أشهر مُبعد* (45)

إبعاد زجري وتغريبة شقاء دونما شك، إلا أن المنفى يخفّ لظاه مع حفاوة توزر وأهل الجريد بضيفهم القيرواني، حفاوة بلسمت بعضا من جراحه وتركت فيه أثرا طيبا:

تجردت في ارض الجريد عن الضنى

وعافية ألبستُ قد حلها الركب

بها الهمم القعساء والفخر والأُلى

نموذجا في توزر صانها الرب (127)

لعلها نوع من التضامن الوطني يتجاوز الأشخاص إلى المصير المشترك، وها أن شاعرنا يَنشُد حب الناس فينشد:

انا شاعر كالطير حل بأرضكم

أغنّي على الأغصان في وضح الفجر

أريد التقاط الحَبّ بالحُب فيكمُ

فان لم أجد حُبّا رجعتُ إلى وكري (96)

ويختم بَوْحه باستشراف نهاية للطغاة شبيهة بوعيد الشابي في “حذار”، ولعلها نفس روح النبوّة الثائرة ترى بعين الشعر ما لا تدركه عيون الساسة:

أرى تحت الرماد وميض جمر

ويوشك أن يصير إلى اتقاد (73)

أما من حيث “التقنية” الشعرية، فيمكن أن نقول إن السويسي خزّاف متنوع الصنعة مشتغل على صلصال القصيدة في مجمل أغراضها، من الرثاء إلى الحماسة كما رأينا، إلى الهجاء وهو فيه جريريّ الإيلام:

يا ايها الاعور المنحوس طالعه

ابشر باخذ شديد البطش مقتدر (هجاء 189)

يعني قذفا وتهديدا، لم يكن سهلا هذا الرجل ! ومن الهجاء ينقلب صاحبنا إلى المدح، وهل خير من الرسول الأكرم مستأهلا لهذا:

يا (مصطفى) أنا في جمالك عاشق

ولقد تركت هوى الذي لا ينفع (50)

عشق واهتداء أيضا:

فكم ضل الذي قد تاه عشقا

ومن يهوى الرسولَ فلا يضلّ (52)

ولعل هذا الضرب من المديح النبوي أكرم وأسلم عاقبة من غيره:

مدحنا اناسا لا مروءة عندهم

وفعلهم من فعل ابليس اشنع (114)

عشق النبيّ، وأيضا عشق الجمال كأيّ شاعر، وهاهو صاحبنا في إحدى الغزليات:

قلت يا ربة الجمال انعطافا

فالغواني من طبعهن السخاء (219)

قبس من الشوقيات؟ نعم وهو معترف بذلك ومؤكد حبه لأمير القافية، ولكن ذلك لم يمنعه من صوغ رقائق أخرى تمس بعذوبتها الوجدان:

ارى الحب منقوشا على كل صفحة

من الكون حتى في النبات وفي التُرب

تعانُق أشجار وتغريد طائر

وتقبيل اوراق وزهر مع العشب

…. وفي جذب انواع الحديد لبعضه

بقوة تاثير غرام بلا ريب (221)

بل ويجنح إلى الوصف الحسّي ويتفنن في ذلك منتهجا منهج الموشح الأندلسي أو ما يقترب منه:

تلك العيون السود

حرب على الأُسود

وانظر الى الخدود

شقائق النعمان (224)

كما أن شاعرنا اعترته أحيانا حالات وجودية، فإذا بقصيدته تنضو فيلسوفا معرّيّا متأملا:

عيش ونعش معدّ

لنقل تلك الرفات (105)

ويختزل معاناته الطويلة بأسلوب مهجري:

قاسيت في هذي الدنا

كل العنا

ومآل جسمي للفنا

يوم الرحيل (107)

…وجبراني حينا آخر، ألم يصدع صاحب “العواصف” ذات يأس من حضارة مصطنعة (باطلة هي المدنيّة وكل شيء فيها)؟ كذا فعل السويسي القيرواني، ولكن بأكثر تجريحا، في قوله:

كل تمدين تراه

زخرفا من صنع وَبْش (113)

وينزاح التعبير حينا آخر إلى ألسنة الحيوان وقصص الغاب الآدمي في حقيقته:

فجاءت الطيور للحمائم

تشكو إليها فعل ذاك الظالم (81)

وحينا ثالثا إلى توظيف ديكورات ألف ليلة وليلة:

فطار ذاك القصر في الفضاء

وصار ذاك الجمع في هباء (84)

إنها النهايات التي عرفتها كل الممالك الجائرة، أكانت من أهل البلد أو من الدخلاء عليه، ولكن ليس ألطف منها ما ينتهي إليه شاعر بعد رحلة عمر:

فلا يكسب الشعر صاع شعير

فرحمة ربي على الشاعر (110)

رحم الله هذا الشاعر العتيّ الذي لم نفِه هنا كل حقه وهو الذي كتب في هذه الأغراض كما كتب في غيرها، وقال سخرية أيضا وفكاهة وصحافة وترسّلا ووصف مدن وطبائع ناس، وملأ الدنيا في زمنه كما أقفرت منه في أزماننا وذاكراتنا… وأطالت القدرة عمر صديقنا أستاذ الشعر والنثر عبد الرحمن الكبلوطي حتى يضيء أمامنا مزيدا من الدروب التي جهلناها أو التبست علينا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*بعد تعديل من المحقق، تلافيا لخطإ عروضي في أصل النص

بنات أفكار

“المسافة صفر” للشاعر وليد السبيعي… رحلة هوليوودية مع مآسي فلسطين

نشرت

قبل سنة واحدةفي

9 يناير 2025من قبل

منصف كريمي Monsef Krimi

منصف كريمي:

بعد عملين من جنس النثر وهما “الأزهر…الجنرال الفارس” و”حنبعل…الفرار الأخير” الصادرين سنة 2020 ومجموعتيه “لست أرى في النساء سواك” و”إلياذة تونس” المنشورتين سنة 2021 وروايته “أنطالاس” ومجموعته الشعرية “دراكولا الحب” المطبوعتين بالجزائر سنة 2022 ومجموعته “كل النساء…أنت” سنة 2023، صدرت مؤخرا عن دار وفاء للنشر المجموعة الشعرية “المسافة صفر” للشاعر وليد السبيعي وهو من مواليد سنة 1979 بالكاف وطبيب أسنان متخرّج سنة 2005 من كلية المنستير.

وجاءت هذه المجموعة في 91 صفحة ضمت بين دفتيها 31 نصا أدبيا مهداة كلها الى “الصامدين على آخر الأسوار… بدمائهم يردّون مغول العصر…” وإذ تنحت هذه النصوص من صميم واقع مرير يعيش على ايقاع حزنه الشعب الفلسطيني وفي ايجاز وتكثيف شعري يختزل هدير الموت ونبض الحياة من خلال مشاهد متضادة تمنح النصوص بُعدًا ملحميًّا يتجانس صوتيا ويتماثل تركيبيا ويتقابل دلاليا مع بعد غنائيّ اخر يجمع بين ثنائيّة الموتِ والحياةِ في لغةٍ إيقاعيّةٍ تتعاضد فيها الوظيفةُ التّأثيريّةُ والوظيفة الإنشائيّة.

يعتمد الشاعر في ديوانه هذا، إيقاعِ الحروفِ و التّوليدِ اللّفظيِّ بما يشكلِ نانصهارا في القضية الفلسطينية وعذابات أبناء غزة وعبر إيقاع جنائزيّ حزين ومن خلال صورٍ تجسّدُ فاجعةَ الموتِ والفقدِ و الوَجَعِ والألمِ فالشاعر اختار ان يكون لنصه معنى ومن منطلق قناعته انه لا معنى للكتابةِ و للإبداعِ مطلقا إنْ هو تخطّى الواقعَ وأقصاه.

كما تأخذنا هذه المجموعة في رحلة تبدأ واقعية حوارية عن ثنائية الحب والحرب والمعادلة الصعبة بين اليومي المتعوّد والألم والتشرّد وعذابات الذات وأوجاع التّاريخِ لتنتهي ملحمة شعرية تؤسس لأسطورة المارد الفلسطيني.

ويوغل النص الشعري في السرد وهو يروي حكاية الحياة اليوميّة للشعب الأبيّ في شكل درامي حواري أقرب الى السينما والصورة التي جعلت مما يحدث في غزة هوليوودا واقعية وخالدة عرى بها الشاعر زيف هوليوود ونفاق الغرب، وهنا تكمن قدرة الشاعر على صياغة نص جامع بين الفنون الشعرية والسردية الروائية والسينمائية الفرجوية لان عذابات الفلسطينيين أكبر من أن يعبّر عنها شكل ابداعي واحد.

وقد تمكّن الشاعر من خلال مجموعته هذه من تحويل الوجع الفلسطيني الى أسطورة ملحمية تختزل الصراع الأزلي بين قُوَى الحياةِ وقُوَى الموتِ ذلك انه كما قال عن هذه المجموعة الناقد “رضا الجبالي” في عصر التّغييبِ القسريِّ ومحاولاتِ القطعِ الجماعيّةِ يُكتَبُ الشّعرُ ليبقى ويخلُدَ”، وقد اشتغل الشاعر وهو جرّاح أسنان من خلال هذه المجموعة على رتق آلام الفلسطينيين وغرس جرعة أمل بالانتصار في بصيرتهم مستعملا لا الادوات الطبية بل أدوات شعرية خاصة به لم نعهدها في مجموعات شعرية مماثلة.

السبيعي جمع بين الشعرية والسردية والتصوير الحيّ عبر الكلمات للآلام والامال وهو ما يغري بمزيد استقراء هذه المجموعة التي جاء غلافها هدية من الرسامة الفلسطينية منال القدومي وهي حاليا طبيبة أسنان في فرنسا وقد سبق لها ان درست طب الأسنان في تونس،

يشار إلى أن وليد السبيعي نشر مجموعته “المسافة صفر” لتوزع مجانا وليست للبيع لقناعة الشاعر بأن فلسطين هي قضية شعب وعمر وليست مطية لربح المال.

بنات أفكار

كتاب”الديوانة التونسية زمن الاستعمار: 1884-1956″… نبش توثيقي فريد ولأوّل مرة عن خفايا جهاز الديوانة

نشرت

قبل سنة واحدةفي

7 يناير 2025من قبل

منصف كريمي Monsef Krimi

منصف كريمي:

عن دار المقدمة للنشر والتوزيع وفي قراءة وتقديم للدكتور عادل بن يوسف، صدر مؤخرا كتاب “الديوانة التونسية زمن الاستعمار: 1884-1956” للباحث والدكتور أنيس المحجوبي وهو عميد بالإدارة العامة للديوانة.

جاء هذا الكتاب خلاصة لنبش مؤلّفه على مدار ربع قرن في أغوار وثنايا الجمارك التونسية والتنقيب عن خفايا ومكنونات هذه المؤسّسة وكل ما له علاقة بها، سواء منها ما توفّر من مراجع في دار الكتب أو بمخازن الأرشيف الوطني أو ما أتيح لمؤلّفه الإطلاع عليه من أرشيف الإدارة العامة للديوانة من خلال مجموعة من الوثائق التي تخصّ الإجراءات والتراتيب الخاصة بهذا المرفق على المستوى المحلي أو العالمي، ومن أبرزها مؤسّسة الديوانة الفرنسية التي تمتاز بتنوع وغزارة إصداراتها من المراجع والدراسات والبحوث حول الموضوع الجمركي والتي أنجزتها إطارات من داخل جهاز الديوانة أو خارجه.

وتكمن أهمية هذا الكتاب حسب ما صرّح به لنا مؤلّفه الدكتور أنيس المحجوبي في “نحت جانب مهم من تاريخ مؤسسة الديوانة زمن الإستعمار، وقد أبرزت أهم الأطوار التي مرت بها هذه المؤسسة طيلة الفترة المدروسة من 1884 إلى حدود 1956، ولعلنا نكون بهذا العمل المضني قد كشفنا جانبا منسيا ومجهولا من ذاكرة مؤسسة الديوانة التونسية التي أنتسب إليها”،

واذ يعدّ هذا الأثر اول عمل يؤرخ لذاكرة الادارة العامة للديوانة فان مؤلّفه أنجز هذا البحث حسب ما أفادنا إيمانا منه بقيمة المؤسسة التي تعتبر مجهولة ذلك ان عددا قليلا من التونسيين والتونسيات يعرف ادوارها وتراتيبها وقوانينها رغم ما قدمته وتقدمه من خدمات جليلة لفائدة الاقتصاد التونسي وحماية المجتمع.

جدير بالذكر ان مؤلّف هذا المرجع التاريخي عن تاريخ الديوانة التونسية زمن الاستعمار الفرنسي هو دكتور تحصّل في 1 مارس 2023 على دكتوراه في العلوم الاسلامية / اختصاص حضارة اسلامية من المعهد العالي للحضارة الاسلامية بتونس بعنوان “الوعي بالمسألة الثقافية في الفكر السياسي التونسي:1956-2010″ وكانت باشراف الأستاذ الدكتور أحمد الكرّاي، كما يشار الى ان صاحب هذا الأثر سبق ان نشر عدة كتب منها منها عن”المواطنة في البلاد التونسية:الجالية اليهودية أنموذجا 1857-1948″وهو موضوع رسالة ماجستير للمؤلّف في الحضارة الاسلامية تحصّل عليها من المعهد العالي للحضارة الاسلامية في 2018-2019 وكتاب”مؤسسة الديوانة ودورها في اقتصاد البلاد التونسية: 1956-2011”.

العدوان على إيران: القصف يستهدف قادة البلاد… وخامنئي يتم نقله إلى مكان آمن

العدوان على إيران: نتنياهو يشيد بعملية “زئير الأسد” وهو مختبئ تحت الأرض… وطهران تشرع في الردّ معلنة أن لا خطوط حمراء أمامها

انطلاق العدوان على إيران: قصف أمريكي إسرائيلي مكثف… وطهران تردّ: بدأتم الحرب، ولكن لستم من سينهيها

بوليفيا… قتلى وجرحى في سقوط طائرة عسكرية على طريق سيارة

بين تونس والقيروان: الدورة الرابعة لتظاهرة “بيبان لمدينة”

استطلاع

صن نار

-

صن نارقبل 10 ساعات

صن نارقبل 10 ساعاتالعدوان على إيران: القصف يستهدف قادة البلاد… وخامنئي يتم نقله إلى مكان آمن

-

صن نارقبل 11 ساعة

صن نارقبل 11 ساعةالعدوان على إيران: نتنياهو يشيد بعملية “زئير الأسد” وهو مختبئ تحت الأرض… وطهران تشرع في الردّ معلنة أن لا خطوط حمراء أمامها

-

صن نارقبل 11 ساعة

صن نارقبل 11 ساعةانطلاق العدوان على إيران: قصف أمريكي إسرائيلي مكثف… وطهران تردّ: بدأتم الحرب، ولكن لستم من سينهيها

-

اجتماعياقبل 12 ساعة

اجتماعياقبل 12 ساعةبوليفيا… قتلى وجرحى في سقوط طائرة عسكرية على طريق سيارة

-

ثقافياقبل 22 ساعة

ثقافياقبل 22 ساعةبين تونس والقيروان: الدورة الرابعة لتظاهرة “بيبان لمدينة”

-

شعريارقبل يوم واحد

شعريارقبل يوم واحدالشاعر فرج بن منصور لـ”جلنار”: “لا يكفي أن يتغنى الشاعر بأرضه… بل عليه أن يفهم قلقها وأسئلتها”

-

اقتصادياقبل يوم واحد

اقتصادياقبل يوم واحدترتيبا لتحالفاتها ضد واشنطن… الصين تبرم صفقة طائرات ضخمة من أوروبا

-

صن نارقبل يوم واحد

صن نارقبل يوم واحدفي استطلاع حديث… 57% من الأمريكيين يؤيدون قيام دولة فلسطينية