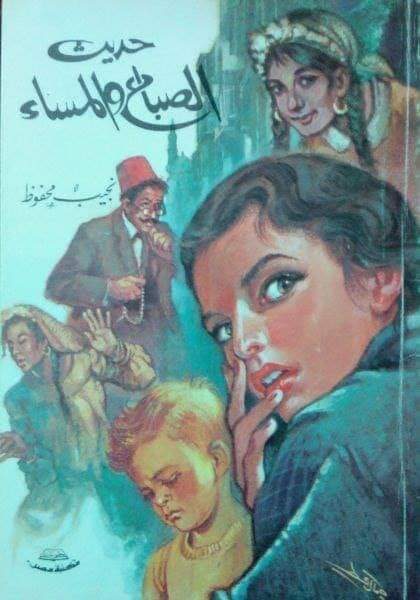

نحيب محفوظ:

كانت تعتريني في صباي فترات كآبة ثقيلة. أعزف عن الأهل، أعتزل في حجرة، أكره الطعام، وأحيانًا أبكي، بلا سبب واضح على الإطلاق. عُرضت على أكثر من طبيب، جربت عقاقير كثيرة، بلا نتيجة. وقال أحد الأصدقاء لوالدي: اعرضه على خالد جلال الطبيب النفسي.

وكُنَّا نسمع عن الطب النفسي لأول مرة، فأعلن أبي عن ريبته فقال الصديق: إنه طب معترف به في جميع أنحاء العالم، ولكن مدة العلاج طويلة، ربما امتدت إلى عام أو أكثر، كما إن تكاليفه بالتالي باهظة!

– وتفكَّر أبي طويلا ولكنه بإزاء مرض غامض عنيد قرَّر استشارة خالد جلال. ولما كان عمله كتاجر أصواف في أسيوط يمنعه من إقامة طويلة بالقاهرة … فقد قال لي: ستقيم عند عمتك ليسهل عليك التردد على الطبيب، وعلى أي حال كان في نيتي أن أرسلك إليها لتواصل تعليمك.

وزرنا الطبيب. كان في ذلك الوقت شابًّا بهي الطلعة، دمث الأخلاق، جلِيَّ الاعتداد بنفسه وعلمه. وقد أصغى باهتمام بحضور أبي، ثم حدد لي يومين في الأسبوع لزيارته، وقال: المهم المثابرة والصبر، لست طفلًا، والسعادة قيمة لا يجوز الاستهانة بها.

انضممت إلى أسرة عمتي عضوًا جديدًا بها. عضو لاقى ترحيبًا حارًّا لثراء أبي وكرمه. ومضيت أتردد على الطبيب، وأحضر جلساته العجيبة. بدا لي العلاج في أول الأمر فضولًا لا جدية فيه، ثم أخذت أضيق به وأتذمَّر في مرارة متواصلة، حتى قلت يومًا لعمتي: لا أريد أن أذهب.

فقالت عمتي بقلق: والدك؟!

فقال زوج عمتي وكان موظفًا بشركة الكهرباء: لا ذنب للعلاج ولكن حياتك مملة، لماذا لا تشارك في “الشعلة” نادي حيِّنا الرياضي؟

واشتركت في النادي، ورحت أتدرب على الكرة والسباحة، ولم أنقطع عن العلاج.

وبرعت في الكرة كما برعت في السباحة. تحسَّنت صحتي البدنية، واشتدت عضلاتي، وارتفعت روحي المعنوية في المباريات المحلية، وثمل رأسي بالهتاف والإعجاب. وانقطعت عن زيارة خالد جلال، وزايلتني نوبات الكآبة، وصرت ولدًا سعيدًا بكل معنى الكلمة. واستقبلت المرحلة الجديدة من التعليم بفؤاد جديد. ولما كنت قد أدمنت الثناء من خلال تفوقي الرياضي فقد أصررت على التفوق في الدراسة لأنعم بالإعجاب على المدى. وانتقلت من نصرٍ إلى نصر، ومن بهجةٍ إلى بهجة، وتناسيت مرضي، فلم يخطر لي ببال إلا في لحظات نادرة من لحظات الوحدة والفراغ، عند ذاك كان يُخيل إليَّ أنه رابض في مكان ما، وأنه يتحيَّن فرصة للانقضاض، ولكنها كانت لحظات نادرة جدًّا ومتباعدة جدًّا، وسحابة أو سحابتان لا يمكن أن تُعكِّر صفو سماء صافية.

وفي أثناء دراستي بمدرسة التجارة اكتشفت زهيدة ابنة عمتي. أجل كُنَّا نعيش في مسكنٍ واحدٍ، ولكنني نظرت إليها ذات يوم ونحن منفردان فخُيِّل إليَّ أنني أكتشفها من جديد. لمْ أرَ من قبل ذلك تلك النظرة الساجية العذبة، ولا ذلك الجسد الناضج المتناسق، وتبادلنا نظرات جديدة تمامًا فتورَّد وجهها وارتبكت، وانبعث من أعماق شعور متوثب حار وبهيج وطموح إلى غير حد. وُلِدَ الحب في تلك اللحظة في مهده الذهبي فباركه الحياء والمكر الحسن والحلم المبدع، وسرعان ما أُعلِنت خطبتنا.

تخرَّجت في مدرسة التجارة، اشتغلت مساعدًا لأبي في أسيوط، ثم حللت محلَّه عقب وفاته في نهاية العام، ثم خضت تجربتي مع السوق والزواج في عام واحد، والحق لقد أحببت العمل كما أحببت الزواج، وأصررت كعادتي على النجاح، وحذَّرت نفسي دائمًا من الفراغ ومن تذكُّر الماضي، وأنجبت ذرية كثيرة فكنت كل عام أستقبل وليدًا جديدًا، وزخرت حياتي بالتجارة والحب والأبوة.

واندلعت نيران الحرب العظمى فانفتحت أمامي أبواب جديدة للأرباح الأسطورية. انهمكت في عمل لدرجة فاقت كل تقدير. وما لبثت أن أنشأت متجرًا ضخمًا للصوف في القاهرة، وانتقلت أنا وأسرتي إلى العاصمة، ثم شيَّدت قصرًا، ورسَّخت قدماي في دنيا الثراء والجاه، حتى انتُخبت رئيسًا للغرفة التجارية.

وجاءني ذات يوم خالد جلال للشراء، صار كهلًا وقورًا وما زال محافظًا على بهاء طلعته. عرفته ولكنه لم يعرفني. صافحته وأنا أقول: سعادتك لا تذكرني!

وحكيت له تجربتي معه وهو يتابعني مبتسمًا، ثم سألني: وكيف حال الصحة؟

فقلت له بثقة: عال والحمد لله.

فقال لي بهدوء: الشفاء بيد المريض في أغلب الأحوال.

وجعلت نفسي في خدمته حتى غادر المحل راضيًا شاكرًا. ورغمًا عني تسللت إليَّ ذكريات قديمة استقبلتها بنفور، حتى خُيِّل إليَّ لحظة عابرة أن عدوِّي القديم رابض غير بعيد. لم تكن إلا لحظة عابرة بالغة السخف، أما ما كان يضايقني كثيرًا فحملة كاريكاتور الصحافة على أغنياء الحرب وتصويرهم لهم في صورة قُطَّاع الطرق، يا لهم من أوغاد حسودين! وهل ينجح الإنسان إلا بالجهد والعرق؟!

وكان كلما أتم ابن من أبنائي تعليمه أشركته في العمل، ولكنِّي استأثرت بعقد الصفقات الكبيرة، والقيام بالرحلات التجارية الهامة، وكان أبنائي مُثُلًا طيِّبة للبرِّ والحذق، وقدوة تجارية في المثابرة وتقديس العمل والمال.

وبتقدُّم الأيام والعمر أرخيت قبضتي رويدًا عن بعض التبعات، وحمَّلتها الأبناء المجدين. لماذا فعلت ذلك رغم هيامي بالعمل والنشاط؟ ربما لأني أردت ألَّا يُفاجَأ الأبناء يومًا بمسئوليات لمْ يتدربوا على ممارستها، وربما لأنني طرقت أبواب الشيخوخة ولم تعد الطاقة تسعف كما أسعفت في الماضي، وربما لتسرُّب قطرات من الضجر إلى زوايا نفسي. وظفرت بشيء من الفراغ سمح لي بالانطلاق بالسيارة ساعتين كل يوم في الخلوات أو الطريق الصحراوي منفردًا بنفسي أو بصحبة زوجتي. وفي تلك الأوقات المريحة عاودني شعوري القديم بالعدو الرابض فطاردني التوجُّس من جديد.

وذهبت إلى خالد جلال. بات شيخًا مجلل الشعر بالشيب يواري عينيه وراء نظارة طبية كحلية اللون. وذكَّرته بنفسي للمرة الثانية في حياتي، فرفع حاجبيه وهو يبتسم، فبادرته دفعًا لأية شماتة: المسألة من قبيل الاحتياط.

فقال بهدوء: الوقاية خير من العلاج.

– لعله توجد الآن عقاقير للوقاية بدلًا من الجلسات الطويلة.

– لا بد من الجلسات، لا بد من الصبر.

فقلت ضاحكًا: لم يعد في العمر بقية كافية!

– اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا …

– ولكن عملي لا يسمح لي بأن أهرش ظهري!

– آسف، إني على استعداد لأعطيك ما عندي.

فشكرته وقلت وأنا أقوم للانصراف: سأفكر في الأمر.

رجعت وأنا أفكِّر، لا صبر لي على الجلسات ولا وقت. وقد يسيء ترددي على عيادته إلى سمعتي وأنا رجل سمعته في السوق تساوي مليونًا من الجنيهات. وسرعان ما قرَّرت حذف الموضوع من رأسي. ولمَّا اشتد بي الضجر خطرت لي فكرة غاية في الإبداع. قلت لزوجتي: لقد انقضى العمر بين ثلاثة أماكن محدَّدة تفوح منها رائحة الصوف، وقد أتممت رسالتي، وأكرمني الله بأبناء هم زينة السوق، فما رأيكِ في أن تتأبطي ذراعي ونمضي لرحلة طويلة حول العالم؟

أُخِذت زوجتي التي أمضت عمرها بين السراي وبيوت الجيران، القانعة السعيدة بكل ما حولها، وقالت بخوف: حول العالم؟

فقلت بحماس: أجل، أوروبا … أمريكا … الجبال … البحيرات … الناس …

فقالت بفتور: أريد أن أحقق حلمي الصيف القادم بالحج إلى بيت الله.

– ليكن ذلك في العام المقبل!

كلا، إنها لا تريد ولا تحب. ولا داعي لإزعاجها. ولأقم بالرحلة منفردًا. وقمت بالرحلة في أبهة لا تتاح إلا لأصحاب الملايين. وفي مدينة نابلي شعرت بعدوي القديم يتحرك. تمطَّى حتى صار شبحًا ثم تجسَّد وحشًا. ترى هل أعتزل في حجرة وأنشج في البكاء؟! وفي شدة اليأس تعلَّقت بفتاة صغيرة في السابعة عشرة، وكانت شهرتي كمليونير تنتشر من حولي. فتصيَّدني أبوها البستاني وأسرته فوقعت كذبابة في خيط العنكبوت. وتزوَّجت منها، وواصلت الرحلة، ونجوت من المخاوف. غمرتها بالهدايا، أغدقت على أسرتها، سبقتني أنباء مغامرتي إلى مصر، وانقلبت بين يوم وليلة حديث الناس والصحافة؛ عريس في الخامسة والستين عروس في السادسة عشرة. ملكة جمال … مصاصة دماء … ثروة مهددة بالفناء. انكسر قلب زوجتي، وتجمَّع أبنائي في اتحاد مضاد للدفاع عني في الظاهر، ودفاعًا عن الثروة المهددة في الواقع. وجُنَّ جنوني فقررت أن أعصف بهم. وإذا بهم يقيمون دعوى بطلب الحجر عليَّ! وفي المحكمة شُرِّحت تشريحًا بلا رحمة، فارق السن، الأموال التي نثرتها يمينًا وشِمالًا ثم فضحوا مرضي القديم باعتباره نوعًا من المرض النفسي والجنون أُهْمِل حتى استفحل. بت ويا للأسف مسألة عامة تُناقَش، المجالس والمقاهي والغرز والصحافة، تجلَّى الحقد المكبوت من قديم على نجاحي. اتُّهِمت بالسفه. تدهور الشيخوخة، الجنون، اتهمني المتدينون بأنني ألقى جزاء استغلالي للعباد في أيام الحرب، وقال الشيوعيون إنني رجل طبيعي جدًّا ولكنني رأسمالي بلا زيادة ولا نقصان. ودُعي خالد للإدلاء بشهادته فكانت شهادته حاسمة في إدانتي. اعترف بأنني مصاب بمرض نفسي منذ صباي، وأن حياتي لم تكن إلا سلسلة من المحاولات اليائسة للهروب من المرض ومن العلاج. وقد سألته المحكمة: وهل يتيسر نجاحه التجاري لمريض نفسي؟

فأجاب خالد جلال: يتيسر له النجاح في التجارة، بل في العلم، بل في الحكم، إنما العبرة بالنتائج!

وبلغت المأساة ذروتها فصدر حكم بالحجر عليَّ. هكذا انتهت حياة النضال والكفاح والمجد. وسرعان ما ساءت العلاقات بيني وبين زوجتي الصغيرة حتى اضطررت إلى تطليقها، واعتزلت في حجرتي، مُقطَّع الأواصر بأسرتي، أمضغ الكآبة وأبكي كالأطفال. ورغم موجدتي على خالد جلال لم أجد بدًّا من اللجوء إليه. وقد بادرني: معذرة، ما كان يمكن أن أشهد بغير ما شهدت به.

فتجاهلت ملاحظته وقلت: الحال سيئة جدًّا.

– أعلم ذلك ولكن الشفاء مأمول.

فغمغمت: الأمر لله!

فابتسم مشجعًا وقال: لو أذعنت من الأول ما صادفك شيء سيئ، ولعلك لا تتصور أنني كنت سأنصحك بفعل ما فعلت، أنصحك بالرياضة والعمل والزواج.

فقلت بفتور: ولكني فعلت ذلك كله.

– هذا حق، ولكنك تفعله بروح أخرى. هذا هو كل شيء.

(الشيطان يعظ)

صن نارقبل 8 ساعات

صن نارقبل 8 ساعات

ثقافياقبل يومين

ثقافياقبل يومين

صن نارقبل يومين

صن نارقبل يومين

صن نارقبل يومين

صن نارقبل يومين

صن نارقبل يومين

صن نارقبل يومين

صن نارقبل 3 أيام

صن نارقبل 3 أيام

صن نارقبل 3 أيام

صن نارقبل 3 أيام

صن نارقبل 3 أيام

صن نارقبل 3 أيام