سرديار

الأرخبيل

نشرت

قبل 4 سنواتفي

… أفكار غريبة و ذكريات مشوشة تطرق رأسي اليوم، في الكلية، اتجهت فورا إلى مكتبة الفرنسية. كانت ريم منكبة على كتاب ضخم تفلي سطوره سطرا سطرا.

كان وجهي أصفر كالزعفران، و لم أكن بقادر على الانشراح مهما حاولني الزملاء ..

تقدمت نحو ريم خطوات، ثم عدلت عن إحراجها و إخراجها من دائرة التركيز ..

و يبدو أنها لاحظتني أتوجه إليها، فألقت ما بين يديها و لحقت بي:

ـ عبد الحميد، كنت تنوي الجلوس إليّ بلا شك؟.

* و لكن …

ـ لا عليك، تعال …

تسكعنا معا في معابر الكلية (و على رأسينا الطير).

ـ قال: لقد جاءني خبر سار من سويلمي مساء أمس.

* قلت: ماذا تقولين؟.

ـ قالت: اقرأ ..

و أخرجت من جيب فستانها المزهر ورقة صغيرة بحجم الكف تماما، أكاد لا أصدق … ارتبكت عيناي فلم أعد أتبين الحروف …

(سأعود يا ريم قريبا … سأمكث فيك يوما واحدا، ننتقل إثره إلى تهديم الخرائب و بناء العش الذي راودنا في الحلم.

لقد أصبحت فعلا غنيا على الرغم من ضيق ذات اليدين. لكن، إن أكن قررت أن أبقى فقيرا، فلأن الفقر مأوانا أخيرا …)

تملكني سهوم و انخذال … تكلفت الانشراح أمام ريم و باركت عودة سويلمي بعد كل ذلك الغياب …

* *

انقضت أيام قليلة وجدتني إثرها أعود إلى قريتي … كانت لحيتي دغلا كثيفا و وجهي مكفهرا.

و كانت قريتي غارقة في اللامبالاة حتى الذقن … كل الأمور تسير على علاتها. لا حزن بحجم الحلم يدق الأبواب بالعنف الضروري. و لا هم، غير تسقط الأخبار الوهمية و تلفيق الحكايات التافهة.

كل مساء، تنتشر الغرانيق السود فوق القرية، و تبذر قفيزا و قفيزا من النعيق الفاسد، إلى أن ألفت القرية هذا النعيق و بات جزءا من نشيدها اليومي، لم تزده الأيام إلا تمكنا بالأعصاب و القلب …

عندما حللت، استقبحوا وجهي و رجموني بالنظرات المعوجة، الوقحة … صرخت فيهم بكل ما أوتيت من شجاعة:

كلكم كلاب لا تستحقون الذكر ! كلكم أجياف تسترون نور الشمس بالغربال. هذه الأرض تلعنكم و أجداد أجداد أجدادكم … النعاس دائما و القمار دائما و النفاق و الموت !!!

نهرني جدّي: عيب هذا يا عبد الحميد ! هل جننت؟ و أهوى أبي بكفه الغليظة على خدي: أنت عاق ! أفسدتك كتب الفلسفة و السحر … أنت لست من صلبي، أنت ملقوط … و تهامس عدد من الفلاحين الشيوخ: لقد جن ! في حين وقف بعض الشبان الشداد يحملقون في وجهي و على وجوههم سحابة همّ مدلهمة.

* قال بوزيان: سبحان الله، لكأنه سويلمي في أيامه الأخيرة !

* و قال عيفة البرادعي: كلاهما نحس على القرية …

* و قال الزبيبي بوشيحة: هل عرفتم الآن، لماذا حبس الله عنا الغيث النافع ؟؟

* و قال شعيب السعفي: كانت القرية مطمئنة، هادئة، ثم جاء هذا الحطيط فشوّشها بكراع كلب …

* *

و دبت قطيعة بين الآباء و الأبناء. تسللت روائح الكآبة إلى المنازل عبر شقوق الأبواب القديمة و النوافذ المغلقة. و عاذت رية بالصلاة و البكاء و هي تلطم خديها و تندب حظها، و انسحبت الغرانيق السود فجأة …

و كان ليل طويل و ثقيل كالحيرة.

الريح تحتحت نبق السدر المصهود بالشمس و تصهل:

ـ ماذا يمكن أن تقول الريح في مثل هذا الامتداد الموحش؟

أسأل محبس الحبق المركوز منذ عهد بعيد على حافة الشباك الموصد دائما:

ـ هل كان موت فاحش، ذات ظلام موحل، في هذا البيت المغلق على روائح مختلفة؟

ظلام الليل يتساقط عذقا، عذقا، و زغاريد الريح تعلن عن ريحة موت قديم تزيح الرماد عن جثة مشروخة لشيخ حيّ.

لأكن أجلس إلى وجهي و معي وجه من تنكرت لي قهرا و على حسن ظن …

و ليكن نعيق بومي قاحلا، أكنّ له حقدا دفينا.

و ليكن نباح غليظ الشفرة، يذبح دابر الكساد.

و ليكن والدي، بأغصانه اللائثة، يحاول أمّي على الدكة و أمي تتحول عنه، و بيننا حائط شفاف كجناح ذبابة حنطها الموت …

و لأكن ألعن هذا الصمت و أشمئز من قط رمادي يتبوّل في إحدى زوايا البيت …

المخزون النفطي يتضاءل فيتضاءل ضوء القنديل، و ينفجر الفجر: شهيا كالتفاح … و تفيق القرية على دهشة الشبان و همسات الشيوخ: ـ إنه سويلمي يعود، و معه فتاة سمراء ! …

تصفح أيضا

برنامج التأهيل الصناعي يطفئ شمعته الـ30

النجم الساحلي يوقع عقد شراكة مع هذا المستشهر…

وفاة لاعب ليفربول “ديوغو جوتا” وشقيقه في حادث مرور

الولايات المتحدة… حريقان جديدان يجتاحان كاليفورنيا

مسيّرات أوكرانية على جنوب روسيا… تجيبها صواريخ روسية فوق العاصمة كييف

شهران على تدشين سد النهضة… بين الشكوك المصرية ومراوغات إثيوبيا

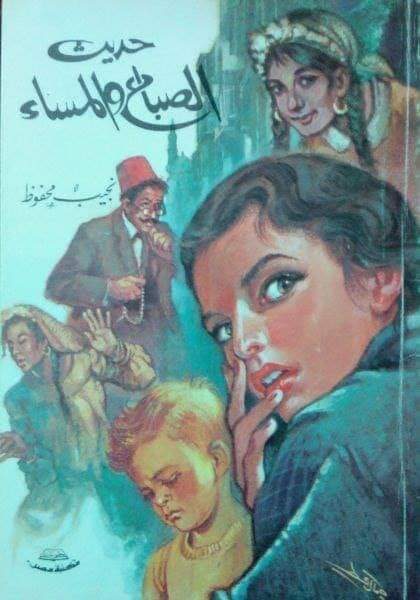

نحيب محفوظ:

كانت تعتريني في صباي فترات كآبة ثقيلة. أعزف عن الأهل، أعتزل في حجرة، أكره الطعام، وأحيانًا أبكي، بلا سبب واضح على الإطلاق. عُرضت على أكثر من طبيب، جربت عقاقير كثيرة، بلا نتيجة. وقال أحد الأصدقاء لوالدي: اعرضه على خالد جلال الطبيب النفسي.

وكُنَّا نسمع عن الطب النفسي لأول مرة، فأعلن أبي عن ريبته فقال الصديق: إنه طب معترف به في جميع أنحاء العالم، ولكن مدة العلاج طويلة، ربما امتدت إلى عام أو أكثر، كما إن تكاليفه بالتالي باهظة!

– وتفكَّر أبي طويلا ولكنه بإزاء مرض غامض عنيد قرَّر استشارة خالد جلال. ولما كان عمله كتاجر أصواف في أسيوط يمنعه من إقامة طويلة بالقاهرة … فقد قال لي: ستقيم عند عمتك ليسهل عليك التردد على الطبيب، وعلى أي حال كان في نيتي أن أرسلك إليها لتواصل تعليمك.

وزرنا الطبيب. كان في ذلك الوقت شابًّا بهي الطلعة، دمث الأخلاق، جلِيَّ الاعتداد بنفسه وعلمه. وقد أصغى باهتمام بحضور أبي، ثم حدد لي يومين في الأسبوع لزيارته، وقال: المهم المثابرة والصبر، لست طفلًا، والسعادة قيمة لا يجوز الاستهانة بها.

انضممت إلى أسرة عمتي عضوًا جديدًا بها. عضو لاقى ترحيبًا حارًّا لثراء أبي وكرمه. ومضيت أتردد على الطبيب، وأحضر جلساته العجيبة. بدا لي العلاج في أول الأمر فضولًا لا جدية فيه، ثم أخذت أضيق به وأتذمَّر في مرارة متواصلة، حتى قلت يومًا لعمتي: لا أريد أن أذهب.

فقالت عمتي بقلق: والدك؟!

فقال زوج عمتي وكان موظفًا بشركة الكهرباء: لا ذنب للعلاج ولكن حياتك مملة، لماذا لا تشارك في “الشعلة” نادي حيِّنا الرياضي؟

واشتركت في النادي، ورحت أتدرب على الكرة والسباحة، ولم أنقطع عن العلاج.

وبرعت في الكرة كما برعت في السباحة. تحسَّنت صحتي البدنية، واشتدت عضلاتي، وارتفعت روحي المعنوية في المباريات المحلية، وثمل رأسي بالهتاف والإعجاب. وانقطعت عن زيارة خالد جلال، وزايلتني نوبات الكآبة، وصرت ولدًا سعيدًا بكل معنى الكلمة. واستقبلت المرحلة الجديدة من التعليم بفؤاد جديد. ولما كنت قد أدمنت الثناء من خلال تفوقي الرياضي فقد أصررت على التفوق في الدراسة لأنعم بالإعجاب على المدى. وانتقلت من نصرٍ إلى نصر، ومن بهجةٍ إلى بهجة، وتناسيت مرضي، فلم يخطر لي ببال إلا في لحظات نادرة من لحظات الوحدة والفراغ، عند ذاك كان يُخيل إليَّ أنه رابض في مكان ما، وأنه يتحيَّن فرصة للانقضاض، ولكنها كانت لحظات نادرة جدًّا ومتباعدة جدًّا، وسحابة أو سحابتان لا يمكن أن تُعكِّر صفو سماء صافية.

وفي أثناء دراستي بمدرسة التجارة اكتشفت زهيدة ابنة عمتي. أجل كُنَّا نعيش في مسكنٍ واحدٍ، ولكنني نظرت إليها ذات يوم ونحن منفردان فخُيِّل إليَّ أنني أكتشفها من جديد. لمْ أرَ من قبل ذلك تلك النظرة الساجية العذبة، ولا ذلك الجسد الناضج المتناسق، وتبادلنا نظرات جديدة تمامًا فتورَّد وجهها وارتبكت، وانبعث من أعماق شعور متوثب حار وبهيج وطموح إلى غير حد. وُلِدَ الحب في تلك اللحظة في مهده الذهبي فباركه الحياء والمكر الحسن والحلم المبدع، وسرعان ما أُعلِنت خطبتنا.

تخرَّجت في مدرسة التجارة، اشتغلت مساعدًا لأبي في أسيوط، ثم حللت محلَّه عقب وفاته في نهاية العام، ثم خضت تجربتي مع السوق والزواج في عام واحد، والحق لقد أحببت العمل كما أحببت الزواج، وأصررت كعادتي على النجاح، وحذَّرت نفسي دائمًا من الفراغ ومن تذكُّر الماضي، وأنجبت ذرية كثيرة فكنت كل عام أستقبل وليدًا جديدًا، وزخرت حياتي بالتجارة والحب والأبوة.

واندلعت نيران الحرب العظمى فانفتحت أمامي أبواب جديدة للأرباح الأسطورية. انهمكت في عمل لدرجة فاقت كل تقدير. وما لبثت أن أنشأت متجرًا ضخمًا للصوف في القاهرة، وانتقلت أنا وأسرتي إلى العاصمة، ثم شيَّدت قصرًا، ورسَّخت قدماي في دنيا الثراء والجاه، حتى انتُخبت رئيسًا للغرفة التجارية.

وجاءني ذات يوم خالد جلال للشراء، صار كهلًا وقورًا وما زال محافظًا على بهاء طلعته. عرفته ولكنه لم يعرفني. صافحته وأنا أقول: سعادتك لا تذكرني!

وحكيت له تجربتي معه وهو يتابعني مبتسمًا، ثم سألني: وكيف حال الصحة؟

فقلت له بثقة: عال والحمد لله.

فقال لي بهدوء: الشفاء بيد المريض في أغلب الأحوال.

وجعلت نفسي في خدمته حتى غادر المحل راضيًا شاكرًا. ورغمًا عني تسللت إليَّ ذكريات قديمة استقبلتها بنفور، حتى خُيِّل إليَّ لحظة عابرة أن عدوِّي القديم رابض غير بعيد. لم تكن إلا لحظة عابرة بالغة السخف، أما ما كان يضايقني كثيرًا فحملة كاريكاتور الصحافة على أغنياء الحرب وتصويرهم لهم في صورة قُطَّاع الطرق، يا لهم من أوغاد حسودين! وهل ينجح الإنسان إلا بالجهد والعرق؟!

وكان كلما أتم ابن من أبنائي تعليمه أشركته في العمل، ولكنِّي استأثرت بعقد الصفقات الكبيرة، والقيام بالرحلات التجارية الهامة، وكان أبنائي مُثُلًا طيِّبة للبرِّ والحذق، وقدوة تجارية في المثابرة وتقديس العمل والمال.

وبتقدُّم الأيام والعمر أرخيت قبضتي رويدًا عن بعض التبعات، وحمَّلتها الأبناء المجدين. لماذا فعلت ذلك رغم هيامي بالعمل والنشاط؟ ربما لأني أردت ألَّا يُفاجَأ الأبناء يومًا بمسئوليات لمْ يتدربوا على ممارستها، وربما لأنني طرقت أبواب الشيخوخة ولم تعد الطاقة تسعف كما أسعفت في الماضي، وربما لتسرُّب قطرات من الضجر إلى زوايا نفسي. وظفرت بشيء من الفراغ سمح لي بالانطلاق بالسيارة ساعتين كل يوم في الخلوات أو الطريق الصحراوي منفردًا بنفسي أو بصحبة زوجتي. وفي تلك الأوقات المريحة عاودني شعوري القديم بالعدو الرابض فطاردني التوجُّس من جديد.

وذهبت إلى خالد جلال. بات شيخًا مجلل الشعر بالشيب يواري عينيه وراء نظارة طبية كحلية اللون. وذكَّرته بنفسي للمرة الثانية في حياتي، فرفع حاجبيه وهو يبتسم، فبادرته دفعًا لأية شماتة: المسألة من قبيل الاحتياط.

فقال بهدوء: الوقاية خير من العلاج.

– لعله توجد الآن عقاقير للوقاية بدلًا من الجلسات الطويلة.

– لا بد من الجلسات، لا بد من الصبر.

فقلت ضاحكًا: لم يعد في العمر بقية كافية!

– اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا …

– ولكن عملي لا يسمح لي بأن أهرش ظهري!

– آسف، إني على استعداد لأعطيك ما عندي.

فشكرته وقلت وأنا أقوم للانصراف: سأفكر في الأمر.

رجعت وأنا أفكِّر، لا صبر لي على الجلسات ولا وقت. وقد يسيء ترددي على عيادته إلى سمعتي وأنا رجل سمعته في السوق تساوي مليونًا من الجنيهات. وسرعان ما قرَّرت حذف الموضوع من رأسي. ولمَّا اشتد بي الضجر خطرت لي فكرة غاية في الإبداع. قلت لزوجتي: لقد انقضى العمر بين ثلاثة أماكن محدَّدة تفوح منها رائحة الصوف، وقد أتممت رسالتي، وأكرمني الله بأبناء هم زينة السوق، فما رأيكِ في أن تتأبطي ذراعي ونمضي لرحلة طويلة حول العالم؟

أُخِذت زوجتي التي أمضت عمرها بين السراي وبيوت الجيران، القانعة السعيدة بكل ما حولها، وقالت بخوف: حول العالم؟

فقلت بحماس: أجل، أوروبا … أمريكا … الجبال … البحيرات … الناس …

فقالت بفتور: أريد أن أحقق حلمي الصيف القادم بالحج إلى بيت الله.

– ليكن ذلك في العام المقبل!

كلا، إنها لا تريد ولا تحب. ولا داعي لإزعاجها. ولأقم بالرحلة منفردًا. وقمت بالرحلة في أبهة لا تتاح إلا لأصحاب الملايين. وفي مدينة نابلي شعرت بعدوي القديم يتحرك. تمطَّى حتى صار شبحًا ثم تجسَّد وحشًا. ترى هل أعتزل في حجرة وأنشج في البكاء؟! وفي شدة اليأس تعلَّقت بفتاة صغيرة في السابعة عشرة، وكانت شهرتي كمليونير تنتشر من حولي. فتصيَّدني أبوها البستاني وأسرته فوقعت كذبابة في خيط العنكبوت. وتزوَّجت منها، وواصلت الرحلة، ونجوت من المخاوف. غمرتها بالهدايا، أغدقت على أسرتها، سبقتني أنباء مغامرتي إلى مصر، وانقلبت بين يوم وليلة حديث الناس والصحافة؛ عريس في الخامسة والستين عروس في السادسة عشرة. ملكة جمال … مصاصة دماء … ثروة مهددة بالفناء. انكسر قلب زوجتي، وتجمَّع أبنائي في اتحاد مضاد للدفاع عني في الظاهر، ودفاعًا عن الثروة المهددة في الواقع. وجُنَّ جنوني فقررت أن أعصف بهم. وإذا بهم يقيمون دعوى بطلب الحجر عليَّ! وفي المحكمة شُرِّحت تشريحًا بلا رحمة، فارق السن، الأموال التي نثرتها يمينًا وشِمالًا ثم فضحوا مرضي القديم باعتباره نوعًا من المرض النفسي والجنون أُهْمِل حتى استفحل. بت ويا للأسف مسألة عامة تُناقَش، المجالس والمقاهي والغرز والصحافة، تجلَّى الحقد المكبوت من قديم على نجاحي. اتُّهِمت بالسفه. تدهور الشيخوخة، الجنون، اتهمني المتدينون بأنني ألقى جزاء استغلالي للعباد في أيام الحرب، وقال الشيوعيون إنني رجل طبيعي جدًّا ولكنني رأسمالي بلا زيادة ولا نقصان. ودُعي خالد للإدلاء بشهادته فكانت شهادته حاسمة في إدانتي. اعترف بأنني مصاب بمرض نفسي منذ صباي، وأن حياتي لم تكن إلا سلسلة من المحاولات اليائسة للهروب من المرض ومن العلاج. وقد سألته المحكمة: وهل يتيسر نجاحه التجاري لمريض نفسي؟

فأجاب خالد جلال: يتيسر له النجاح في التجارة، بل في العلم، بل في الحكم، إنما العبرة بالنتائج!

وبلغت المأساة ذروتها فصدر حكم بالحجر عليَّ. هكذا انتهت حياة النضال والكفاح والمجد. وسرعان ما ساءت العلاقات بيني وبين زوجتي الصغيرة حتى اضطررت إلى تطليقها، واعتزلت في حجرتي، مُقطَّع الأواصر بأسرتي، أمضغ الكآبة وأبكي كالأطفال. ورغم موجدتي على خالد جلال لم أجد بدًّا من اللجوء إليه. وقد بادرني: معذرة، ما كان يمكن أن أشهد بغير ما شهدت به.

فتجاهلت ملاحظته وقلت: الحال سيئة جدًّا.

– أعلم ذلك ولكن الشفاء مأمول.

فغمغمت: الأمر لله!

فابتسم مشجعًا وقال: لو أذعنت من الأول ما صادفك شيء سيئ، ولعلك لا تتصور أنني كنت سأنصحك بفعل ما فعلت، أنصحك بالرياضة والعمل والزواج.

فقلت بفتور: ولكني فعلت ذلك كله.

– هذا حق، ولكنك تفعله بروح أخرى. هذا هو كل شيء.

(الشيطان يعظ)

نجيب محفوظ:

لم يرَ ميدان بيت القاضي وأشجاره المُثقلة بأزهار “ذقن الباشا” أجمل منها إلَّا تكن مطرية ابنة عمها عمرو، وهبَتْها أمُّها بشرتها العاجية وعينيها الخضراوين النجلاوين، وفاقت أُمَّها بفيها الأنيق كالقرنفلة وجسمها المدمج.

وبخلاف أُمها كانت تموج بالحيوية والخفَة واستمدَت من غرائز أبيها لفحات حارة خضَّبت وجنتيها بماء الورد الأحمر، وسبقت زمنها لا بالتعليم، فلم يُجاوز نصيبها منه محو الأمية كأختها وبنات عمها، ولكنه بالتحرُّر التلقائي المُنطلق بقوة نُضج مُبكر ونداء الأشواق المُبهمة، فتلوح في النافذة لتسقي أصيص الورد، أو تخطر بنصف نقاب فيما بين بيتها وبيت عمها المجاور، أو تُلاقي النظرات الجائعة بدلالٍ مُتمرِّد، في طفولتها كانت تجول في الميدان بصُحبة أخيها الأكبر لبيب، وانضمَّ إليهما بعد سنواتٍ قاسم.

كانت تكبُر قاسمًا بسنواتٍ ولما ناهزت الحلم لم تجد سواه لعبةً لقلبها المُتحفِّز. وكلما خلت به لاعبَتهُ لتُوقِظه من براءته فتبعها في حيرةٍ ثملة مُمتعة كرؤية جمال الفجر لأول مرة، ولمس بأنامله المُتشنجة جواهر حالَ الجهلُ بينه وبين معرفة قيمتها. ولمَّا قارب الثالثة عشرة سقط في الشهد قبل الأوان. وتفتح على راحتها الناعمة المُخضبة بالحناء كالوردة وأخلد بكل عذوبة إلى نفثات صدرها المُضطرم، وبسببٍ من تلك الرعونة تصدَّى لها أخوها أمير، وعنَّفها حتى ضاقت به وبكت. وقالت له أُمُّه: تذكَّر أنك أخوها الصغير.

فقال لها: سُمعتنا!

فقالت زينب بهدوئها الذي لا تخرج عنه: إني أعرف بنتي تمامًا وهي مِثال للأدب.

ولما جاوز أمير حدوده قال له سرور أفندي: دع الأمر لي.

وكان سرور أفندي يميل إلى التسامُح المعتدل، وكان في ذلك الوقت يتساءل عما جعل عامر ابن أخيه عمرو يميل إلى عفَّت بنت عبد العظيم داود دون جميلة بنت عمِّه. ويقول لزوجته: الله يخيبه. أليست بنتنا أجمل؟

فتقول زينب ساخرة: أليس هو ابن راضية المجنونة؟!

ويقول سرور بمرارة: أخي يزعم أنه من أهل الطريق، ولكن رغبته في القرب من أهله الأغنياء تفوق رغبته في القرب من الله!

والحق أن جميلة أخافت الأُسَر المحافظة من الجيران فأحجمت عنها رغم جمالها، حتى قيَّض لها حظها ضابط شرطة جديدًا بقسم الجمالية يُدعى إبراهيم الأسواني. كان ممشوق القوام طويلَهُ غامِق السمرة، رآها فأعجبته، ووجد سُمعة البنت طيبة، فخطبها بلا تردُّد. وما يدري قاسم إلا وفاتنته ومُعلمته تتغيَّر بين يومٍ وليلة كتفَّاحة اجتاحها العطب؛ اختفت وحلَّ بها وقار، لا يحلُّ إلا مع الزمن الطويل، وزُفَّت إلى العريس في مسكنه بدرب الجماميز في حفلٍ أحيته الصرافية والمطرب أنور. وما لبثت الأسرة الجديدة أن غادرت القاهرة بحُكم عمل الزوج، فمضت أعوامٌ وأعوام وهي تُشرق وتغرب دون إنجاب، وبعد أن مات سرور أفندي قبل أن يرى أحفاده من جميلة. وفي أثناء ذلك حصلت لإبراهيم الأسواني أمور، فقد كان وفديًّا، وافتضحت عواطفه في تراخيه بالقيام بواجبه في عهود الديكتاتوريات، حتى انتهى الأمر بفصله. وكان قد ورث عشرين فدَّانًا فرحل بأسرته إلى أسوان، وانضم إلى الوفد جهرًا، وانتُخِب عضوًا بمجلس النواب، وثبت عضوًا دائمًا بالهيئة الوفدية. وأنجبت جميلة بعد العلاج من عُقمها خمسة ذكورٍ عاش منهم سرور ومحمد، وكان الزواج قد حوَّلها من الرعونة إلى رزانةٍ عجيبة وجِدِّية فائقة وأمومةٍ سخية، وكأنها قد تمادت في بدانتها إلى درجةٍ يُضرَب بها المثل. ولم يكن إبراهيم الأسواني يخلو من انفعالات وأحوال، ولكنها كانت كالمحيط الذي يستقبل الأمواج العالية والعواطف الهادرة ثُم يهضمها في صبرٍ وأناة كي يعود إلى هدوئه الشامل وسيادته الكاملة. فهذا يُصدِّق أنها هي التي نصحت أمانة بنت مطرية مرةً فقالت لها: على الزوجة أن تكون مروّضة للوحوش!

ولَمَّا قامت ثورة يوليو أيقن إبراهيم الأسواني أن حياته السياسية قد انتهت، فاعتزل في أرضه وتفرغ للزراعة، وكان ابناه سرور ومحمد قد صارا ضابطين طيَارين، وانقرضت هذه الأسرة بقضاء لا رادَّ له. أما إبراهيم الأسواني فقد قُتل في تصادُمٍ بين قطارَين عام 1955. كان في الخامسة والخمسين وجميلة في الخمسين. وأصيبت طائرة سرور في حرب 1956 ولقِيَ مصرعه، ولحق به أخوه محمد في حرب 1967، وأنقذت جميلة من الوحدة والأحزان عام 1970 فماتت بورم في المعدة وهي في الثالثة والستِّين من عمرها. وكانت حين وفاتها كأنها مقطوعة من شجرةٍ لا أهل لها.

ـ من “حديث الصباح والمساء” ـ

فتحي سليمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“……….. يا إلهي… هي !!

فتاة المكتبة ..صاحبة الثوب الوردي, الخجولة صاحبة لغة الأصابع.

قبل أن اسألها بعيوني وأصابعي التي تركت ربطة الكتب تنزلق الى رصيف المحطة عما تفعله في أسوان, نفثت بفمها الرقيق بخارًا على الزجاج ورسمت علامة استفهــــام ؟!

و بينما كنت في طريقي لها وسط نهر العودة المُحمّل بالسلال والأقفاص والمتجه ناحية نور باب الخروج, ارتدّت هي مرعوبة إثر ظهور صاحب الصوت الخشن…

تابعت حامل الحقائب قبل أن يغيب عني في الزحام, وتاهت فتاة السؤال وسط عشرات الفساتين الوردية والإيشاربات المنقوشة بالألوان.

كان الرصيف يعُج بعائلات كاملة من أمهات وأولاد وبنات وخارج المحطة وقفت باصات لنقلهم للمدينة الجديدة التي بنيت لتستقبل الخبراء السوفييت..

لم تعتد “أسوان” على استقبال مثل هذه الأعداد الغفيرة من أبناء المحافظات الشمالية, صعايدة و بحاروة و سواحلية , حتى الغجر امتلأت بهم مقاهي البلد.

كل دكتين خشب وبجوارهم موقد جاز أصبحوا مقهى , كل ضلّة تحت شجرة كافور صارت استراحة!

مهندسون وعمال من جميع التخصصات, وخصوصًا العمال كان كل المطلوب فقط الصحة والقدرة على العمل.

“أيوب” قال إنه كان بياع عرقسوس و “النبوي” كان بياع “ندّاغـــة” في الحطابة, وعندما سألوه ما هي الندّاغة؟

صاح فيهم :حلاوة.. حلاوة يا ناس..

خلية نحل في شمس النهار, الشمس التي اكتشف أهل “أسوان” أنها لا تشبه الشمس التي تشرق على بقية المحافظات.

المهندس “كمال” الإسماعيلاوي وقع من طوله بضربة شمس و الشيف “حمادة اسكالوب” ابن “قها” أصابته بتسلخات جعلته يمشي كالبطة يوم صباحيتها, و”عايدة أبادير” مذيعة صوت العرب حلفت بالمسيح الحي أنها لن تجري لقاءات في نهار أسوان حتى لو كانت مع الريّس نفسه.

أشار مدير النادي الى كارافان خشبي وقال:

هناك سيعطونك يونيفورم للعمل ومن الغد تبدأ وردية العمل في تمام السابعة حليق الذقن وبحذاء يلمع.

دفعتُ بابًا و ناديت…بحثّت في الغرفة بين كراتين مغلقة وطاولة كبيرة ودولاب من الصاج ! أبقيت الباب مفتوحًا بيميني وأعدتُ النداء, وإذا بأصابع رقيقة تربُت على كتفي…

لم أسمع صوت خطواتها وهي تقترب ناحيتي , كانت ترتدي حذاءً رياضيًا خفيفًا و مريول أبيض بأزرار ينتهي عند رقبة بلون الفل, وعينين رأيتُ فيهما وجهي مندهشًا وفرحان…..

- أين أنتِ يا فتاة المكتبة وسؤال البخار؟

بحثتُ عنك في كل أماكن تواجد السياح في المدينة !

أشارت إلى صدرها وقالت :

أولجـــا….أنا أولجــا

ثم أراحت إصبعها على صدري, فرفعت كف يدها نحو شفاهي وهمست: - حسن… لكل إصبع همست .. حسن حتى ضحكت وقالت:

لم أستطع منع نفسي من الخبط على الزجاج عندما تأكدت أنه أنت الواقف على الرصيف!

قبل ذلك كنت أظن أن الصدف الثلاث في نفس اليوم لا تحدث كثيرًا

ساعدتها في لصق حروف كلمة “عيادة” على باب الغرفة وذهبت إلى مخزن الملابس المجاور…

في ثوان كنا عرفنا كل شيء عن بعضنا البعض في إنجليزية بسيطة منها وبكلمات مغلوطة النطق من روسية تعلمتها عن طريق كتاب السور…..

شجرة البامبوزيا التي ترقـُد على ضفة النهر أمام منزلنا وتُلقي ببعض ثمارها في الماء, تعتبرها والدتي سر حلاوته!

وجاراتها من نســاء المضيق النوبيات يَزدْنَ على ذلك بإلقاء بعض حبّات كعك العيد في النيل !

النيـــل …أول ماء يلمس جسد الأسواني بعد ماء المشيمة, وأول رشفة ماء في يوم التعميد وشكر السماء على ميلاد جديد.

أجمل ما في نهـــار أسوان أن الإنسان له خيــال يشبهه, يطولُ أحيانًا ويقصر, يتبعُه أو يمشي أمامه ..يشعر بالونس معه كرفيق.

وفي ليل أسوان تهبُط أشعة القمر لتستحم في مياه النيل, كآلهة من نور يراهم الجالسون على الكورنيش فيتحول كلامهم إلى همس.

كان اليوم لا يُحسب يومًا بغير رؤياها, ولم تعُــد أيام الجمع تكفي.

أحبتها كل شوارع المدينة وناسها حتى النيل كان يرقُص فرحًا

حين يلمح زهور فساتينها تقترب من سور الكورنيش. ويتندم على أيام فيضانه.

عم “عبد السميع” المراكبي كان يـُلوّح لها بعمامته البيضاء ويغني

ونحن جالسان على ضفة النهر, نلقي بفتات الخبز للأسمــاك ونُطعــم طيور الشمـــال المهاجرة لدفء الشمس حبــّات الـــذرة الصفــراء….

طُرقات النادي الهادئة في نهار العمل صارت أماكن لقاءاتنا اليومية,قطع الحلاوة الطحينية التي تعشقها “أولجا” كانت أحب هداياى لقلبها.

في يوم سألتني وهي تبتسم :

– حقيقي يا حسن الفراعنة كانوا يقبلون نسائهم بحك الأنف؟!

إقتربتُ……

هكــذا …

ومن فوق ينبوع بخار ساخن طــَلّت عينان بهما محيط أزرق عريض ومحـــّار مُلوّن وطيور ظَـلّت ترفرف بأجنحتها مع رموش عينيها ………..

(فصل من رواية)

برنامج التأهيل الصناعي يطفئ شمعته الـ30

النجم الساحلي يوقع عقد شراكة مع هذا المستشهر…

وفاة لاعب ليفربول “ديوغو جوتا” وشقيقه في حادث مرور

الولايات المتحدة… حريقان جديدان يجتاحان كاليفورنيا

مسيّرات أوكرانية على جنوب روسيا… تجيبها صواريخ روسية فوق العاصمة كييف

استطلاع

صن نار

اقتصادياقبل يومين

اقتصادياقبل يومينبرنامج التأهيل الصناعي يطفئ شمعته الـ30

رياضياقبل 3 أيام

رياضياقبل 3 أيامالنجم الساحلي يوقع عقد شراكة مع هذا المستشهر…

رياضياقبل 3 أيام

رياضياقبل 3 أياموفاة لاعب ليفربول “ديوغو جوتا” وشقيقه في حادث مرور

صن نارقبل 3 أيام

صن نارقبل 3 أيامالولايات المتحدة… حريقان جديدان يجتاحان كاليفورنيا

صن نارقبل 3 أيام

صن نارقبل 3 أياممسيّرات أوكرانية على جنوب روسيا… تجيبها صواريخ روسية فوق العاصمة كييف

صن نارقبل 3 أيام

صن نارقبل 3 أيامشهران على تدشين سد النهضة… بين الشكوك المصرية ومراوغات إثيوبيا

صن نارقبل 3 أيام

صن نارقبل 3 أيامغزة تحت الدمار… مشاورات فلسطينية فلسطينية لمناقشة بنود وقف العدوان

رياضياقبل 6 أيام

رياضياقبل 6 أياممونديال الأندية: الهلال السعودي يقصي “سيتي” غوارديولا… ويلاقي “فلوميننسي” في ربع النهائي